双喜图

艺术品信息

作者 崔白

时代 北宋

尺寸 193.7cm×103.4cm

类型 绢本设色立轴

题材 工笔花鸟画

藏地 台北故宫博物馆(其一)中国国家博物馆(其二)

一、内容:自然物象与生命寓言

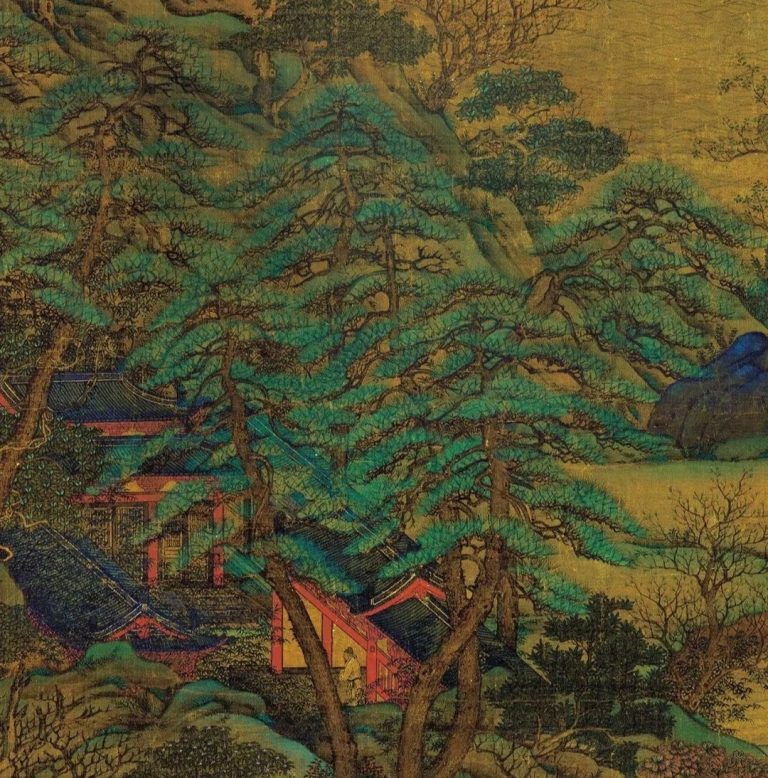

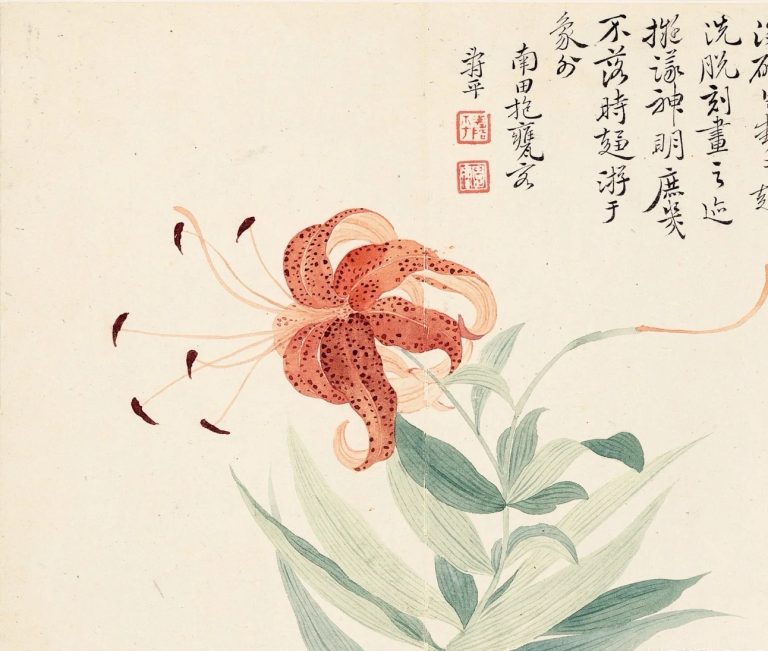

《双喜图》描绘了深秋旷野的萧瑟景象:枯枝折断,残叶飘零,两只喜鹊在荆棘之巅噪鸣,一只野兔因惊扰而驻足回首。画面中,喜鹊的警觉与野兔的惊惧形成动态呼应,枯木、衰草与山坡的半工半写笔法,则强化了环境的荒寒感。崔白通过“工谨与粗放结合”的技法,赋予物象真实质感:喜鹊羽毛的填彩白粉、野兔皮毛的簇点积染,皆展现出对自然细节的精准捕捉。此外,画中隐藏的“宫廷秘闻”解读(如喜鹊象征公主、野兔象征驸马)虽无实证,却为作品增添了叙事层次,使其超越了单纯的自然写生。

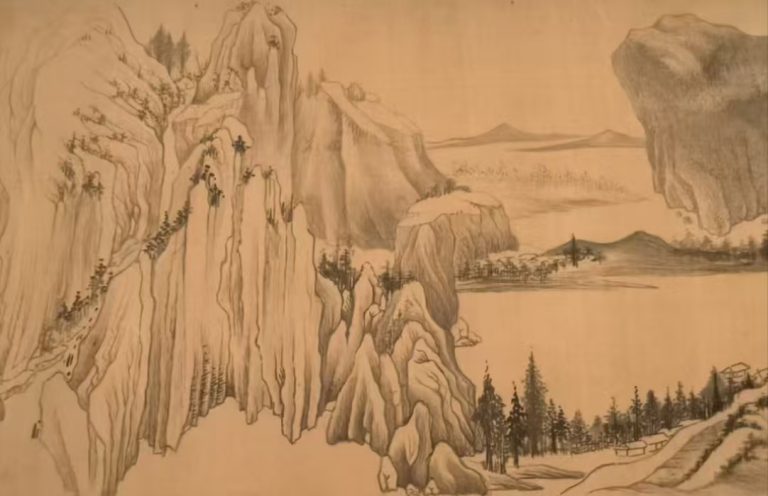

二、形式:构图与笔法的革新突破

崔白在《双喜图》中开创了“S”形构图,将喜鹊与野兔置于画面两侧,形成视觉动线。枯枝从低矮橡树延伸至山沟野兔,引导观者视线层层深入,这种布局既增强了空间感,又暗合了道家“阴阳相生”的哲学。在技法上,崔白独创“兼工带写”法:喜鹊与野兔以双勾填彩呈现,工整细腻;枯木、衰草则用写意笔法,笔触疏放。这种工写结合的尝试,打破了黄筌父子“富贵气”的工笔传统,为北宋宫廷绘画注入了清新之风。画中色彩亦寓浓于淡,寒雀的灰白与野兔的褐黄,在素雅底色中形成微妙对比,体现了“体制清淡,作用疏通”的艺术追求。

三、文化内涵:宫廷审美与文人精神的交融

《双喜图》的创作背景与北宋宫廷画院的变革密切相关。崔白作为革新主将,其作品既需符合宫廷对“富贵气”的偏好,亦需承载文人阶层对自然与生命的思考。画中喜鹊的警觉姿态、野兔的紧张神态,皆暗含对宫廷权力斗争的隐喻。例如,喜鹊的鸣叫可解读为对不公命运的控诉,野兔的回首则象征对自由的渴望。这种将自然物象人格化的手法,既延续了“托物言志”的传统,又展现了画家对生命本质的深刻洞察。此外,崔白对写生精神的坚持,使其作品超越了装饰性,成为文人“格物致知”精神的视觉表达。

四、题跋与钤印:历史印记与艺术传承

《双喜图》的题跋与钤印记录了其流传脉络。画作左上角有“嘉佑辛丑年(1061年)崔白笔”自跋,钤印包括“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”等五玺全印,表明其曾为清宫旧藏。这些印记不仅印证了作品的真伪,更揭示了其在艺术史中的地位。此外,画中枯木的枝干转折、竹叶的摇曳风姿,皆体现了画家对山水画技法的借鉴。这种跨画种的融合,既展现了崔白深厚的艺术造诣,亦为其“兼工带写”的革新提供了技法支撑。

五、感受:生命律动与艺术哲思

凝视《双喜图》,观者既能感受到深秋的萧瑟苍凉,亦能触摸到生命的顽强与希望。画中喜鹊的羽毛在风中凌乱,野兔的耳朵微微颤动,这些细节皆透露出自然界的生机。崔白通过“飞动之美”与“骨法奇古”的结合,赋予了静态画面以动态节奏。这种对生命律动的捕捉,使作品超越了单纯的视觉呈现,成为对自然与人性关系的哲思。例如,喜鹊与野兔的互动,可解读为对权力与自由、压抑与抗争的隐喻;枯木与衰草的顽强生长,则象征着对生命韧性的礼赞。

崔白的《双喜图》以其突破性的构图、工写结合的技法、深邃的文化内涵,成为北宋花鸟画的巅峰之作。它不仅展现了画家对自然之美的敬畏与追求,更通过物象的拟人化表达,传递出对生命本质的深刻思考。即便画中“宫廷秘闻”的解读存疑,其艺术价值与革新精神仍无可争议。这幅作品如同一面镜子,映照出北宋画坛的变革浪潮,亦折射出人类对自然与生命的永恒探索。