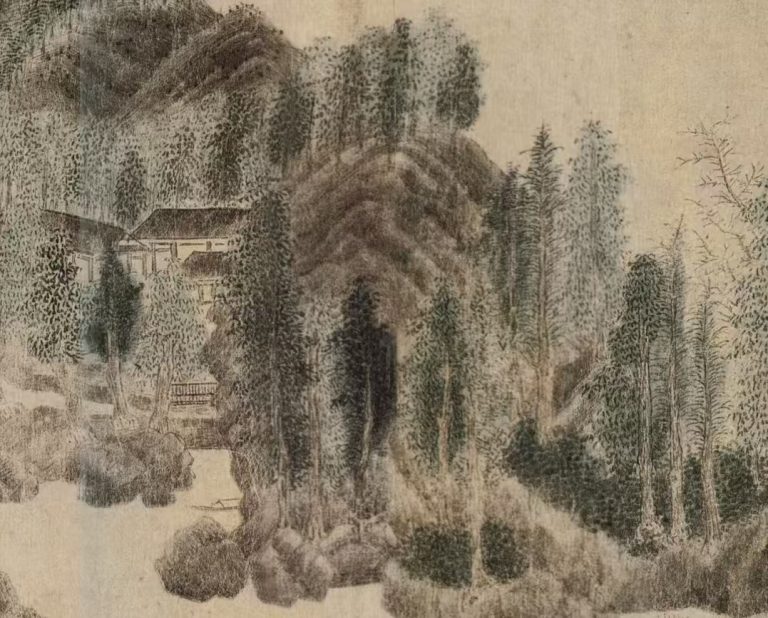

秋江待渡图

艺术品信息

作者 马远

时代 南宋

尺寸 21.6cm×22.2cm

类型 绢本设色

题材 写意山水画

藏地 弗利尔美术馆

一、内容

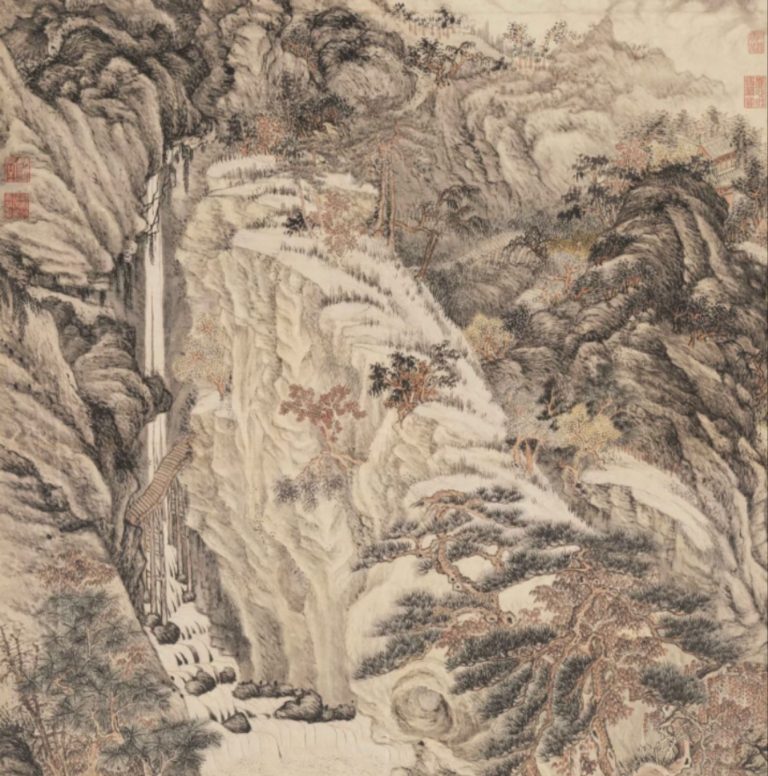

马远《秋江待渡图》作为南宋绘画艺术的经典之作,在内容呈现上极具特色。画面描绘了秋日江边的景象,营造出一种宁静且略带孤寂的氛围。图中,一位旅人独立于江岸,翘首远望,似在等待渡船。旅人虽身形较小,却姿态生动,将那种急切盼望渡江的心境展现得淋漓尽致。

江面辽阔,水波不兴,远处的山峦在秋雾中若隐若现,增添了几分空灵与悠远。岸边树木的枝干劲挺,树叶稀疏,尽显秋意。画面右下角的小船,虽未载人,却点明了“待渡”的主题,暗示着旅人即将踏上新的旅程。整体内容不仅展现了自然景观之美,更通过人物与场景的融合,传达出一种对未知旅途的期待与憧憬。

二、形式

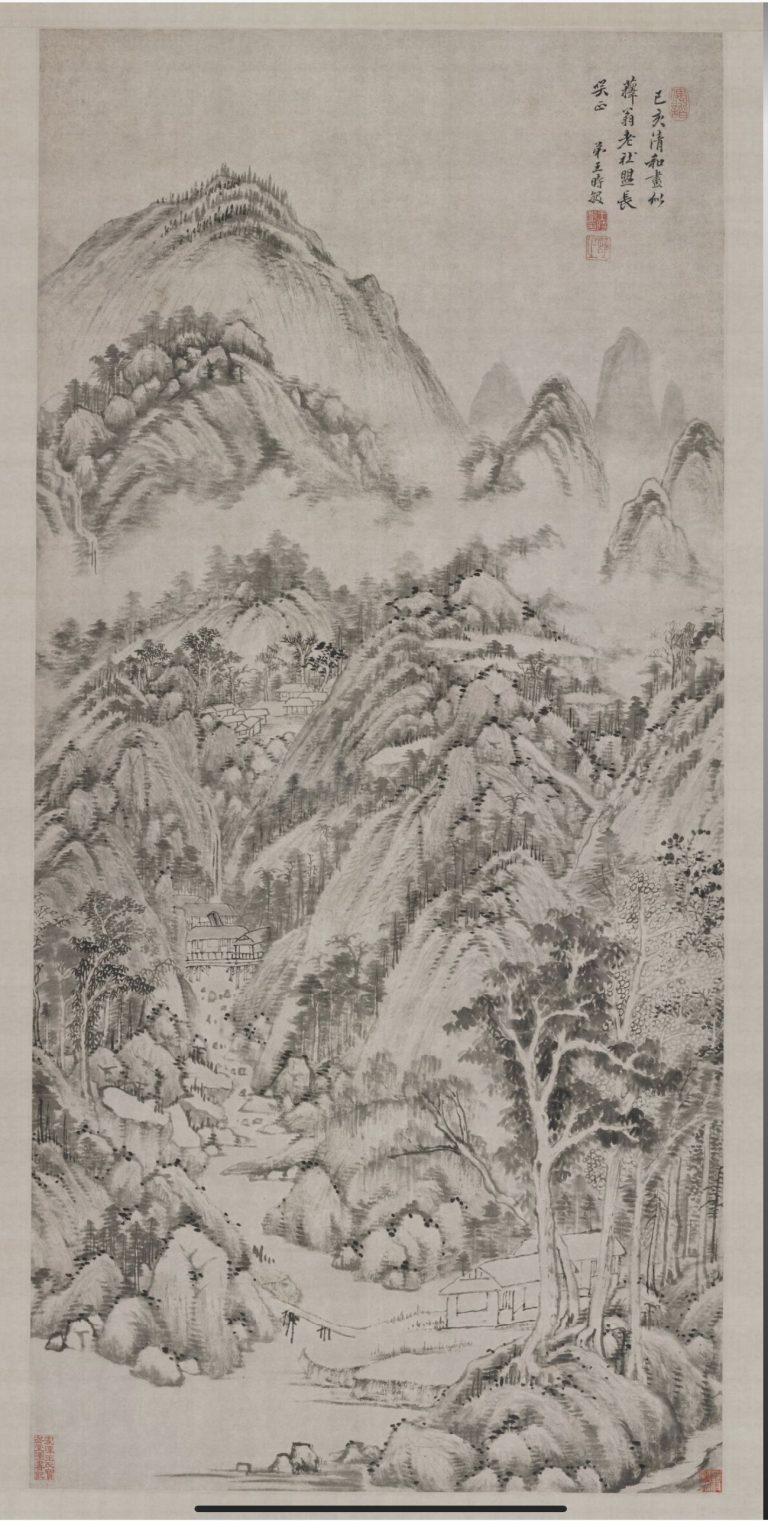

从形式上看,此画充分体现了马远独特的艺术风格。他师法李唐,笔力劲利阔略,在《秋江待渡图》中,以简洁而有力的线条勾勒出山石、树木和人物的轮廓。山石用笔刚劲,皴法硬朗,展现出山石的质感与力量感;树木的枝干弯曲劲挺,富有弹性,仿佛在秋风中摇曳生姿。

在构图上,马远采用了“边角之景”的独特手法。画面并未全景式地展现江边景色,而是只截取了一角,以小见大,通过巧妙地留白,营造出广阔的空间感。这种构图方式使得画面简洁而富有韵味,给人以玩味不尽的意趣。同时,画面的色彩运用也十分精妙,以淡墨为主,辅以少量的色彩点缀,营造出一种淡雅、清幽的意境。

三、文化内涵

《秋江待渡图》蕴含着丰富的文化内涵。在儒释道文化融合的背景下,画中的“待渡”有着深刻的象征意义。儒家“达,则兼济天下;穷,则独善其身”的思想,使得画家在面对现实困境时,将理想寄托于彼岸世界。佛教中的“渡”,庄子的“逍遥”,都为画家提供了精神寄托。

画中的旅人可看作是画家自身的写照,那茫茫江面好似画家所处的尘世,而彼岸则是画家心中理想的桃花源。在南宋政权偏安、山河破碎的时代背景下,画家通过这幅画表达了对现实的不满和对美好生活的向往,体现了隐逸情结和对精神逍遥的追求。

四、题跋与钤印

题跋与钤印是这幅画的重要组成部分,为其增添了浓厚的文化气息和历史价值。虽然原作题跋情况因资料有限难以详述,但从马远所处的时代背景和绘画传统来看,若有题跋,很可能是对画面意境的进一步阐释或画家创作心境的表达。

钤印则承载着丰富的历史文化信息。若画上有画家本人的印章,可视为其身份的象征和作品归属的证明。而历代收藏者的鉴藏印,如乾隆等人的印章,不仅体现了这幅画在历史上的流传脉络,也反映了它在不同时期的收藏和鉴赏情况。这些题跋与钤印相互交织,共同构成了这幅画丰富的历史文化图景。

五、感受

欣赏马远《秋江待渡图》,仿佛置身于那个秋日的江边,能真切地感受到旅人的急切心情和画面的宁静氛围。画面中简洁而有力的线条、独特的构图和淡雅的色彩,都给人带来一种视觉上的享受和心灵上的震撼。

同时,这幅画也引发了我们对人生和理想的思考。它让我们明白,在纷繁复杂的现实生活中,我们每个人或许都像画中的旅人一样,在等待着一个属于自己的“彼岸”。这个彼岸可能是事业的成功、家庭的幸福,也可能是精神的解脱和自由。无论它是什么,我们都应该像旅人一样,怀揣着希望和憧憬,坚定地朝着目标前进。

马远《秋江待渡图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、珍贵的题跋与钤印,以及给人带来的深刻感受,成为了中国绘画史上的经典之作,值得我们细细品味和深入研究。