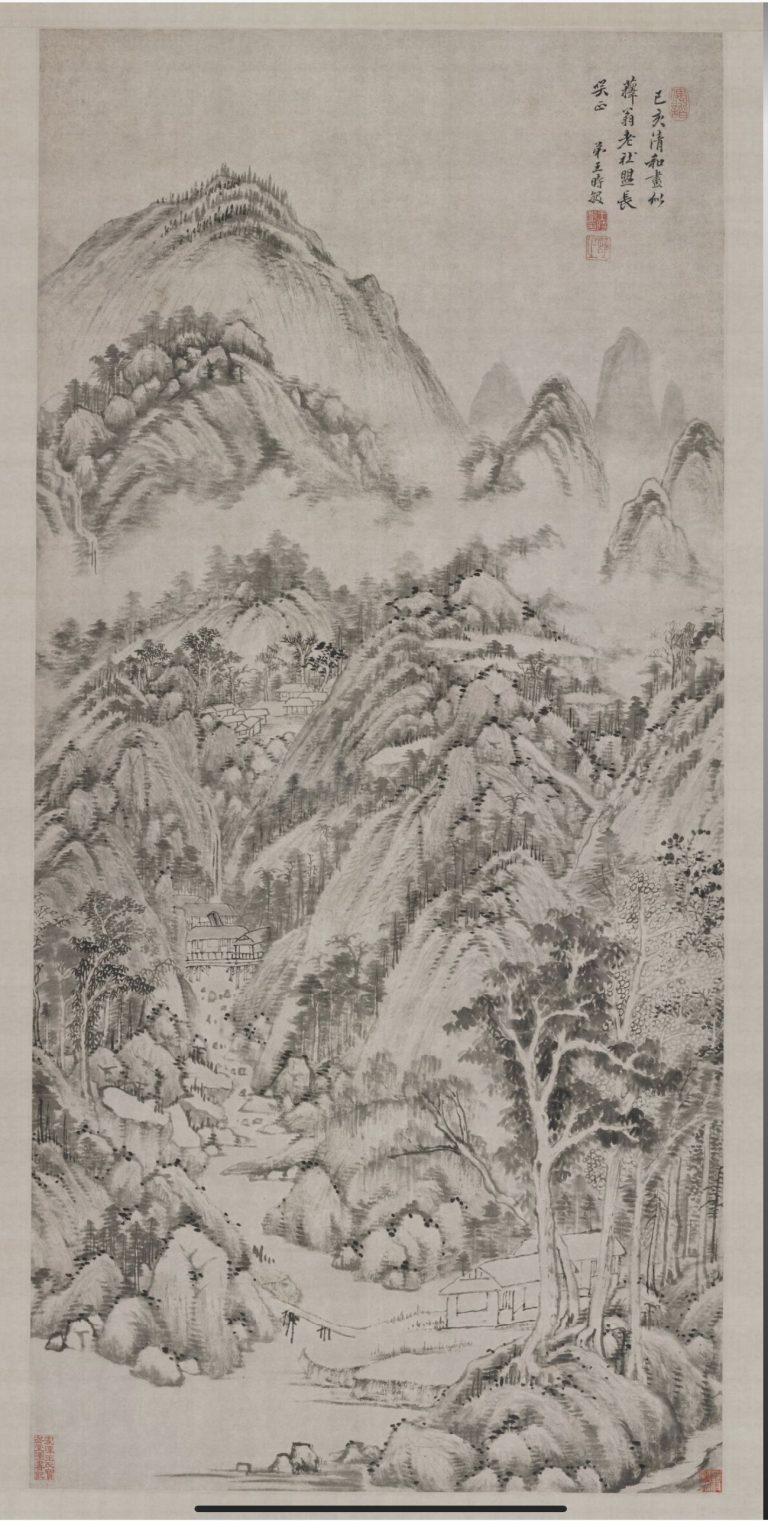

庐山高图

艺术品信息

作者 沈周

时代 明代

尺寸 193.8cm×98.1cm

类型 纸本浅设色立轴

题材 写意山水画

藏地 台北故宫博物馆

评沈周《庐山高图》:绘庐山之雄姿,抒尊师之深情

一、内容:庐山胜景,尽收画卷

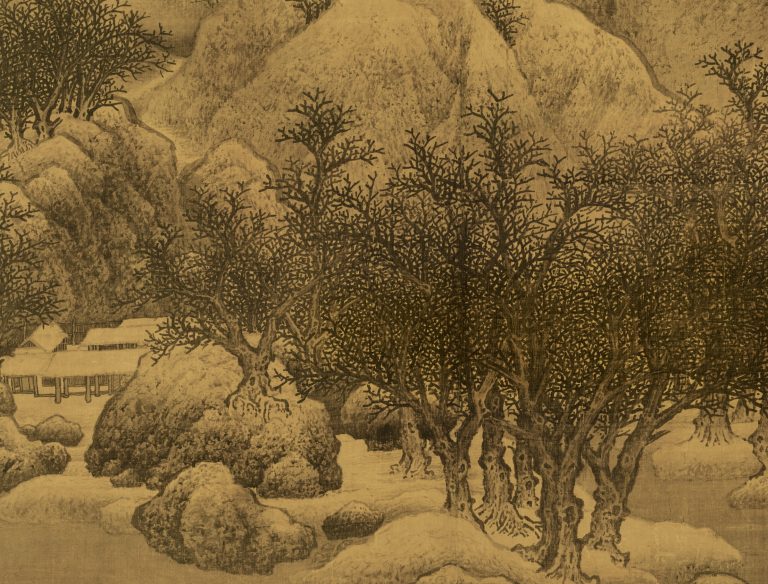

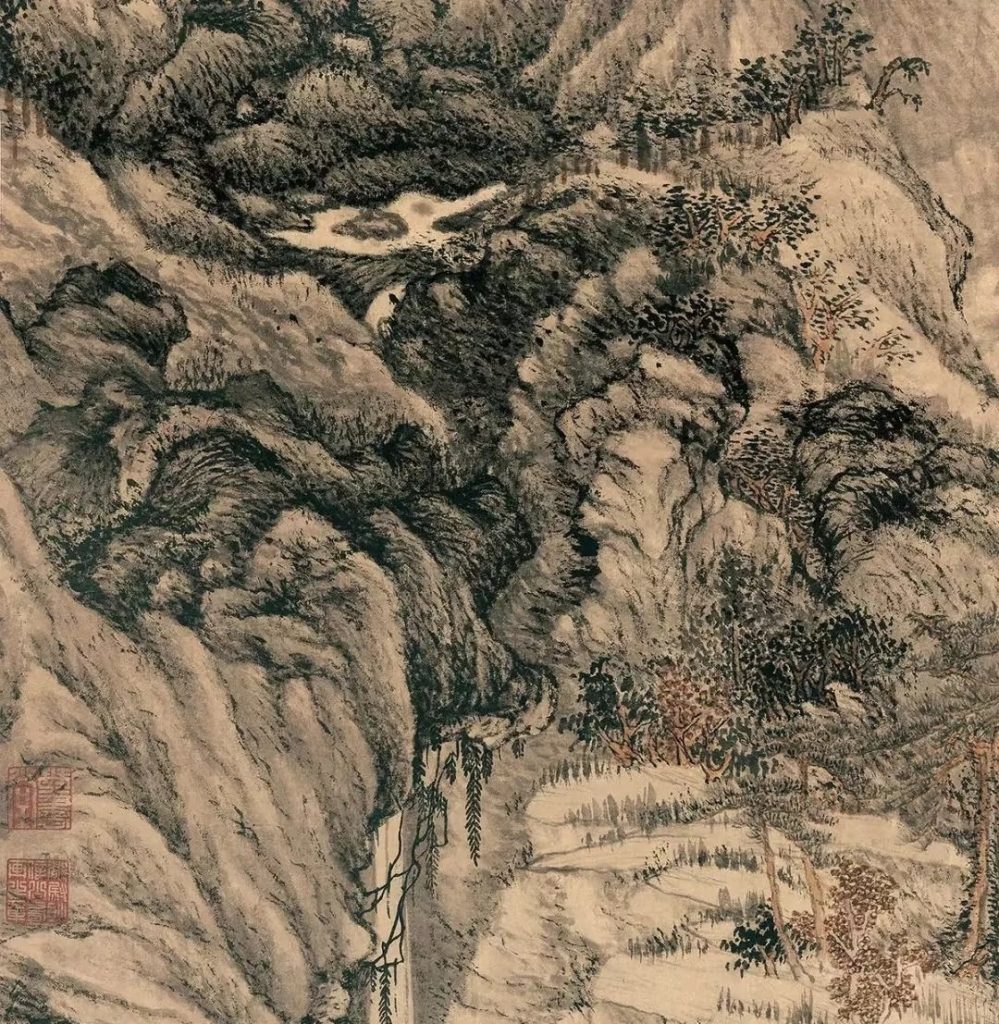

《庐山高图》是明代画家沈周于成化三年(1467 年)为庆贺其师陈宽(醒庵)70 岁生日而创作的巨幅山水画,纸本设色,纵193.8厘米,横98.1厘米,现藏于台北故宫博物院。画面描绘了庐山香炉峰瀑布的壮丽景色,山峦层叠,石纹繁复,草木茂盛,云雾飞泉,栈道高人,一应俱全。近景坡头立一人遥望瀑布,虽人在全画中比例极小,却起到了画龙点睛的作用,点出庐山之高,令人顿生“高山仰止”之感。

二、形式:精妙技法,独特构图

(一)构图布局

采用全景式构图,以高远法布置画面,站在山脚仰望山巅,充分显示庐山的高大伟岸。整幅画近、中、远景相间,一气呵成。画面布局繁密,崇山峻岭巍峨庄重,草木华滋,但密中见疏、实中见虚,避免了迫塞拥堵,荡漾着一股清新空灵的气息。

(二)绘画技法

在技法上借鉴元代画家王蒙的笔意,笔法稳健,气势雄沉,具有强烈的节奏感和力量感。山峰多用解索皴,皴笔厚重灵动;中段山峦则用折带皴,皴笔精细,墨色较淡,表现出崖壁的险峻。用笔若毫芒,局部皴檫点染不下五六通,显得苍茫厚实。山石用披麻皴、解索皴加强了立体感,波墨点苔,笔力苍劲,再现了庐山宏伟的形象。用细披麻皴与牛毛皴梳理出岩石的体质,以浓墨为苔,用明暗对比拉开空间距离。

三、文化内涵:尊师重道,借景抒情

(一)尊师之情

沈周创作此画是为庆贺老师陈宽70岁寿辰,画中借助万古长青的庐山五老峰之崇高博大的形象,表达对老师的敬仰之情。陈宽祖籍江西,沈周选择庐山作为创作题材,亦以山之高颂扬陈宽的德行,开创了以山水象征人品的表现手法。

(二)文人精神

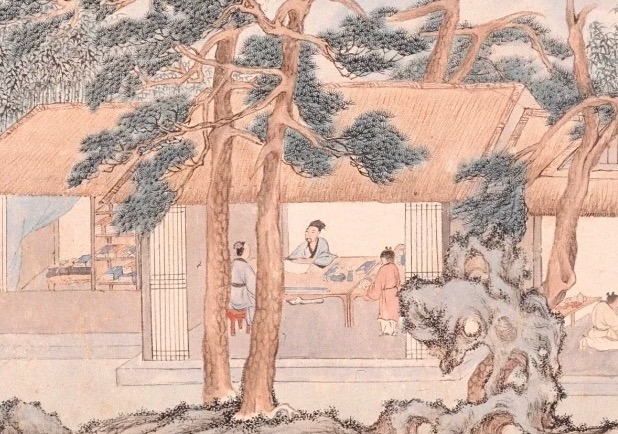

沈周作为明代吴门四家之一,继承了元代文人画崇尚笔墨意趣和“士气”“逸格”的传统。此画融合了宋元多位文人山水宗师的笔墨元素,并借鉴院体山水的雄健笔法,将诗书画进一步融合,书法上学习黄庭坚,同时沈周还是一个诗人,使所作之画更具有诗情画意,体现了文人画以人品才情学问思想为根基的特点。

(三)哲学思想

画面中蕴含着老庄哲学思想的情怀,道法自然,寻求一种天人合一、物我合一、返璞归真的美学思想。沈周一生归隐不仕,寄情于山水,通过画中的高士形象,寄托了一种人生理想,表达了对宁静、闲适生活的追求。

四、题跋与钤印:历史见证,艺术传承

画面右上篆书自题“庐山高”,并用楷书题诗:“庐山高,高乎哉!郁然二百五十里之盘踞,嵂乎二千三百丈之茏苁……”,情感激扬,气势豪放。诗中描绘了庐山的雄伟壮丽,将庐山拟人化,表达了对庐山的赞美之情,同时也进一步抒发了对老师的敬仰之意。画面上还有历代收藏家的钤印,见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:穿越时空,心灵震撼

观赏《庐山高图》,仿佛能穿越时空,走进沈周笔下的庐山之中。画面中那雄伟的山峦、飞泻的瀑布、茂密的草木,无不展现出大自然的壮丽与神奇。沈周以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将庐山的雄姿展现得淋漓尽致,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能感受到他对老师的深深敬意和对大自然的热爱之情。

这幅画不仅是一件艺术珍品,更是中国绘画史上的经典之作。它集传统绘画的思想、精神、技法高度融合于一体,呈现出了一种个性鲜明、风格独特的面貌,丰富和发展了中国画的传统,为后世山水画的发展提供了有益的启示。它让我们领略到了明代绘画艺术的高超水平和深厚内涵,也让我们对古人的精神世界有了更深刻的认识。