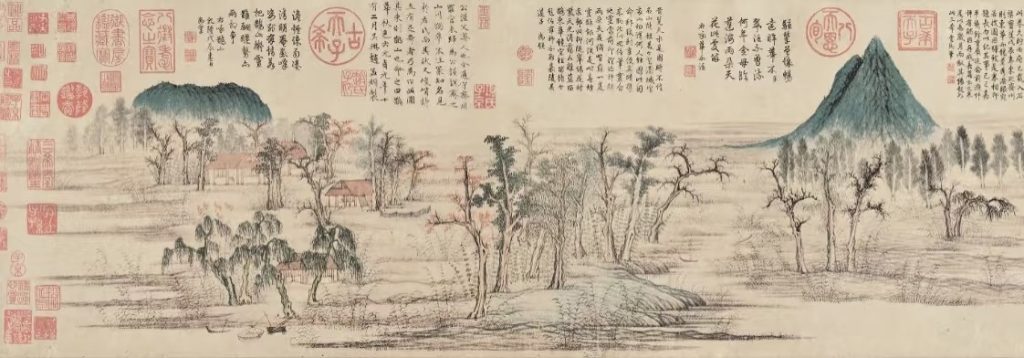

鹊华秋色图

艺术品信息

作者 赵孟頫

时代 元代

尺寸 28.4cm×90.2cm

类型 纸本水墨设色长卷

题材 写意山水画

藏地 台北故宫博物馆

《赵孟頫〈鹊华秋色图〉评述与分析》

一、内容:济南秋色的诗意呈现

《鹊华秋色图》是元代画家赵孟頫创作的纸本水墨设色画,纵 28.4 厘米,横 93.2 厘米,现藏于台北故宫博物院。此画描绘的是济南东北华不注山和鹊山一带的秋景。

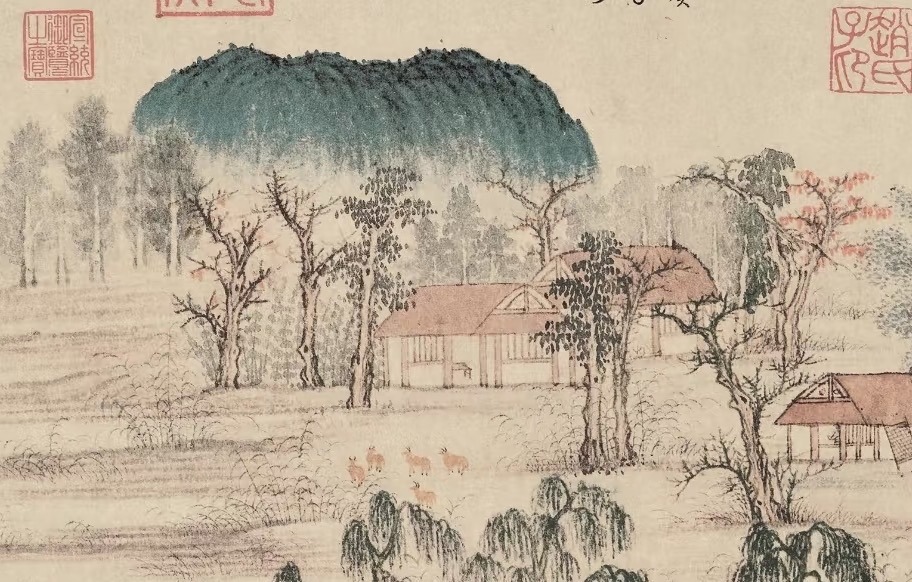

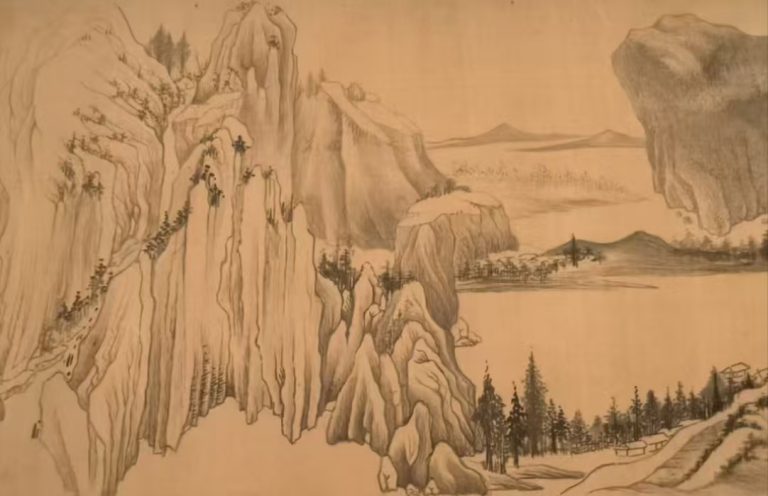

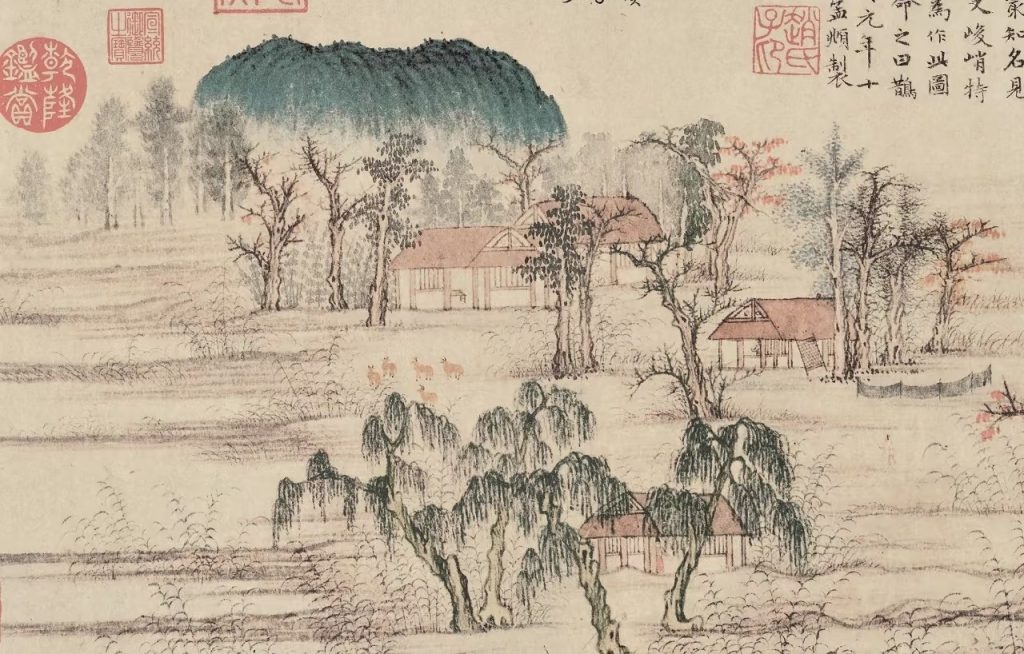

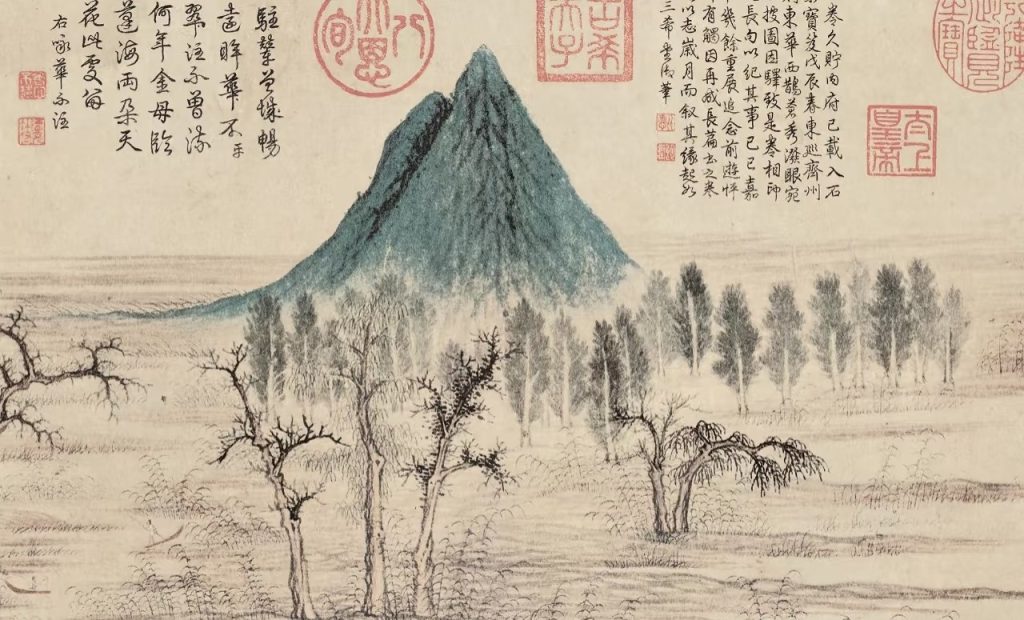

画面中,右方尖峰突起的是华不注山,山体峻峭,如青锥插天;左方圆平顶的是鹊山,山势平缓,似巨鼋伏水。两山之间,错落着杨树、小松及不知名的杂树,叶已染红染黄,尽显秋意。远处,鹊山横列如翠屏,与华不注山遥相呼应。平川洲渚上,红树芦荻随风摇曳,渔舟出没其间,房舍隐现,绿荫丛中,两山突起,展现出宁静而悠远的田园风光。

二、形式:艺术技法的卓越运用

(一)构图布局

采用平远构图法,画面视野开阔,层次分明。将两座山分左右布局于远景位置,中景、近景表现出一片辽阔苍茫的景象。画面分为三段,但三段不在同一条水平线上,高低错落、跌宕有致,通过层次的渲染,展现出深远的空间感。

(二)绘画技法

- 笔法:潇洒灵活,富有节奏感。树干不是用两条线勾廓外形,而是把边线与树皮的纹理结合在一起勾绘,用笔似乎旋转,线条往复重叠,增添了树干的质感。画上近景中景的树叶,点绘得比较疏朗,远树画得简洁,整体感较强。

- 皴法:根据山体的不同形态运用不同的皴法。鹊山用披麻皴,皴法较密;华不注山正面运用了“荷叶皴”,线条从上直落,交叉处稍留空白,突出山的嶙峋之姿,侧面用“解索皴”,整个山体两边皴擦少,边线模糊,但体积感较强。

- 设色:设色明丽清淡,风格古雅俊秀。创造性地将水墨山水与青绿山水融为一体,鹊山为淡花青,华不住山淡绿,颜色较为醒目。其他诸景如洲、树木等多施以深浅不一的青色,房屋、牛群和一些树叶则用红、黄、赭等暖色系,色调冷暖交汇,既显示出秋的清旷高洁,亦呈现出人情的和乐安详。

三、文化内涵:思乡之情与文人雅趣的交融

(一)思乡之情

此画是赵孟頫于元贞元年(1295 年)回到故乡浙江时,为好友周密所画。周密祖籍山东,却从未回过故乡,赵孟頫凭借对济南的记忆描绘了鹊山和华不注山的美景,以解周密的思乡之苦。画面中的一草一木、一山一水,都寄托着画家对友人的深情厚谊和对故乡的眷恋之情。

(二)文人雅趣

赵孟頫在画中融入了自己的文人情趣和审美理想。他以深湛的笔墨功力诠释了即达放逸的山水意境,展现出对自然山水的热爱和对自由、闲适生活的向往。画中的渔舟、房舍、牛群等生活场景,都体现了画家对田园生活的赞美和对人文精神的追求。

四、历史价值:文人画风式青绿山水的典范

(一)绘画风格

《鹊华秋色图》被中国画史喻为“文人画风式青绿设色山水”,它一改宋画的细致谨严,笔法潇洒虚实相生,画境清旷恬淡,有悠闲的田园风味,是元代文人画的先声。

(二)对后世的影响

此画不仅丰富了文人山水画的表现手段和内涵,初步确立了元代山水画坛清远自然的整体风格和蕴藉典雅的审美格调,还为后世的中国山水画奠定了基础。许多画家都从中汲取灵感,学习其绘画技法和艺术理念。

五、感受:穿越时空的艺术对话

观赏《鹊华秋色图》,仿佛能穿越时空,与赵孟頫进行一场艺术对话。画面中那宁静的秋景、质朴的田园生活,让人感受到一种远离尘世喧嚣的宁静与祥和。画家精湛的技艺和独特的艺术视角,使自然山水与人文精神完美融合,让观者在欣赏艺术之美的同时,也能体会到中国传统文化的博大精深。这幅画不仅是一件艺术珍品,更是中华民族的文化瑰宝,值得我们永远珍视和深入研究。