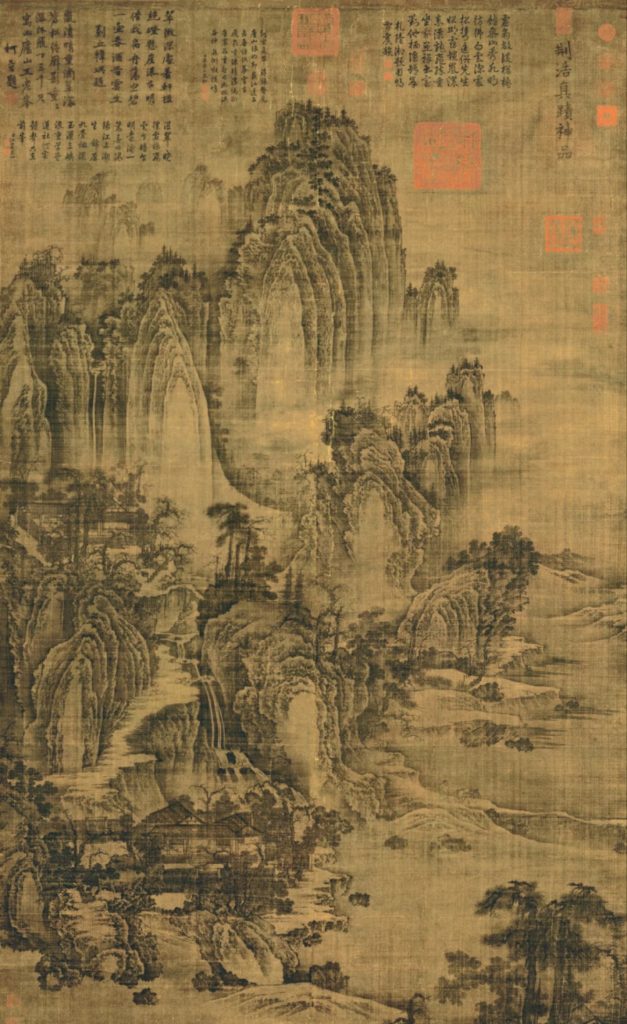

匡庐图

艺术品信息

作者 荆浩

时代 后梁

尺寸 185.8cm×106.8cm

类型 绢本水墨立轴

题材 山水画

藏地 台北故宫博物馆

《荆浩〈匡庐图〉评述与分析》

一、内容:雄伟山水的全景呈现

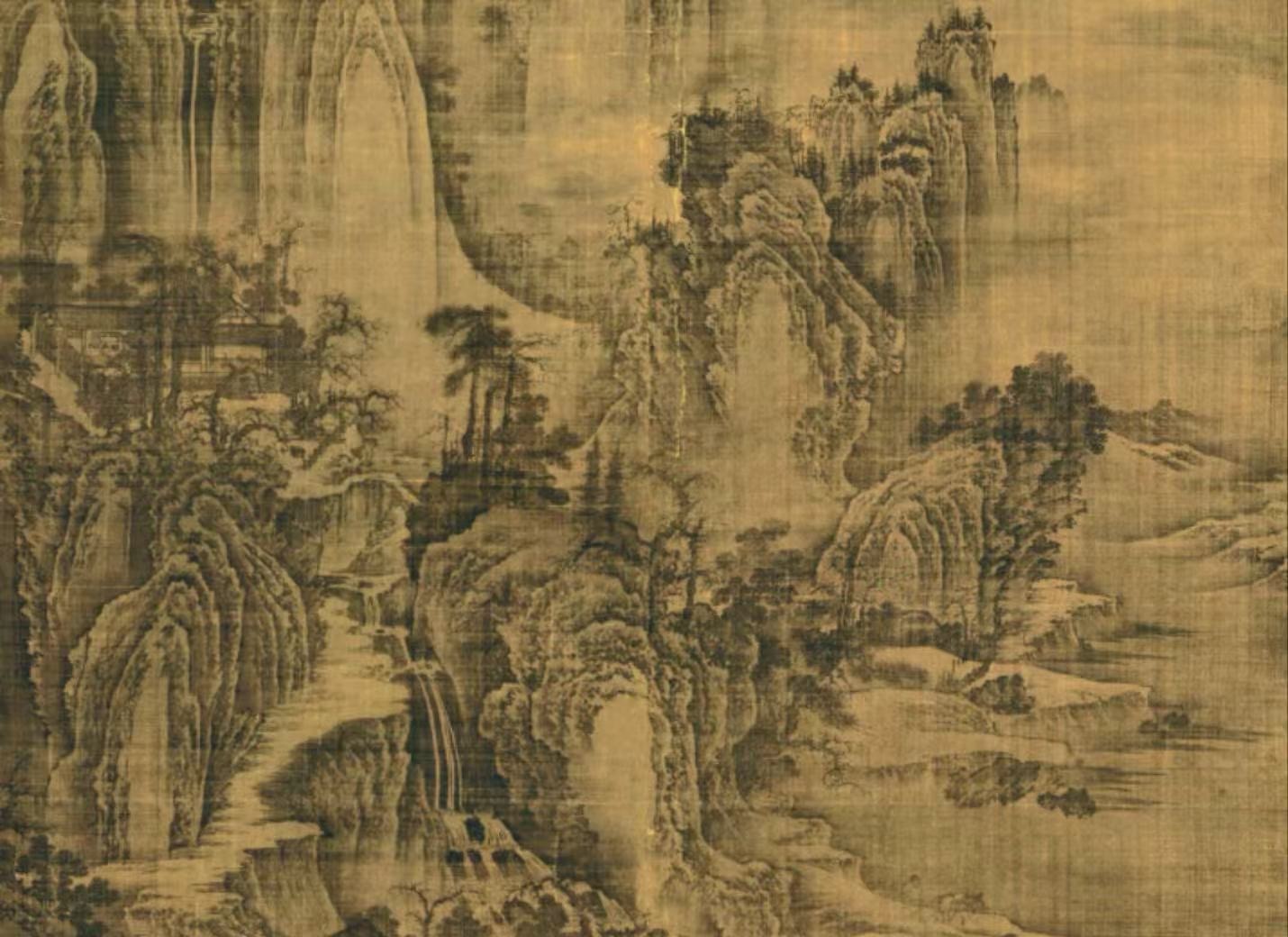

《匡庐图》为五代时期著名画家荆浩的绢本墨笔画,纵 185.8 厘米,横 106.8 厘米,现藏于中国台北故宫博物院。此画描绘了庐山一带雄伟壮阔的山水景色。画面采用立轴构图,自下而上可分为近景、中景、远景三个层次。近景处,山涧中一叶扁舟顺流而下,船夫悠然撑篙,山麓间屋宇院落错落有致,竹篱树木环绕,屋后石径逶迤,长堤板桥,赶驴行人皆被画家一一摄入笔端。中景里,两崖之间瀑布飞泻而下,击石溅花,轰然作响,瀑布之下木桥横亘,山径盘旋,山中小路及渐远渐淡的远处诸峰相映成趣。远景中,主峰赫然而立,直入云霄,浩渺烟岚尽出其下,远近如屏的诸峰环拥相簇,群峦之间一条白练般的瀑布直落山涧。

二、形式:笔墨技法的卓越展现

(一)构图布局

荆浩采用“鸟瞰式”纵向全景布局,将“高远”“平远”“深远”结合运用。这种构图方式使画面层次分明,山水壮阔,展现出大山大水的磅礴气势,给人以旷远、峻拔、雄壮、博大而深远的审美感受。

(二)绘画技法

在笔法上,勾、皴、染法并举,尤其是皴法的运用,是荆浩对山水画发展的重要贡献。画家以中锋画山石,边缘整齐,仿佛切割过般。山头和暗处用类似小斧劈的皴法,再施以淡墨多层晕染,表现出阴阳向背的质感,突出了画面的立体感和厚重感。在墨色变化上,注重用色浓、淡及黑、白的对比,且在画云时,一改前人细勾填粉的方法,仅以水墨渲染,衬托出云的空灵飘荡之态,画水也不再使用前人鱼鳞瓦片的勾线之法,而以淡墨烘染水面,显示出水面的明暗变化,兼用舟、桥等物象暗示水的存在,创造了水晕墨章的表现技法。

(三)透视处理

画家采用仰视画山峰,令观者觉得山的高大,且给人以庄严和雄伟的感觉;用平视画汀岸回转,伸向远方的山坳之中,增加了画面的力度和深度。

三、文化内涵:隐逸情怀与山水精神的融合

(一)隐逸情怀

荆浩因战乱隐居于山西太行山之洪谷,自号洪谷子。《匡庐图》中营造的雄伟刚劲与寂寞幽静相互交融的远离人间烟火的空灵世界,正是他隐居生涯中对自然景观深刻体验和虚怀若谷淡泊情思的体现。画中的屋舍、村居等元素,暗示着画家对宁静、闲适隐逸生活的向往。

(二)山水精神

荆浩提倡作画要忠实于自然对象,“远取其势,近取其质”,他善于创造富有概括力的形神兼备的艺术形象。在《匡庐图》中,他不仅描绘了庐山的自然景色,更传达出一种对大自然的敬畏和赞美之情,体现了中国山水画“天人合一”的精神内涵。

四、题跋与钤印:历史传承的见证

图上有南宋高宗赵构所书“荆浩真迹神品”六字,另有元人韩屿和柯九思两人题诗。此外,画上还有众多历代收藏家的钤印,如“乾隆鉴赏”“石渠定鉴”“宝笈重编”等。这些题跋与钤印见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:跨越时空的艺术震撼

观赏《匡庐图》,仿佛能感受到荆浩在创作时的心境。那雄伟的山峦、飞泻的瀑布、幽静的山谷,都让人沉浸在大自然的壮美之中。画家以精湛的技艺,将庐山的神韵展现得淋漓尽致,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中汲取到一种精神力量。这幅画不仅是荆浩个人艺术成就的体现,更是中国古代山水画的经典之作,它让我们领略到了中国传统文化的博大精深和独特魅力,引发了我们内心深处对自然、对艺术的敬畏与思考。

《匡庐图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、流传有序的题跋与钤印,以及穿越时空的艺术震撼力,成为了中国绘画史上的璀璨明珠,值得我们永远珍视和深入研究。