猎犬图

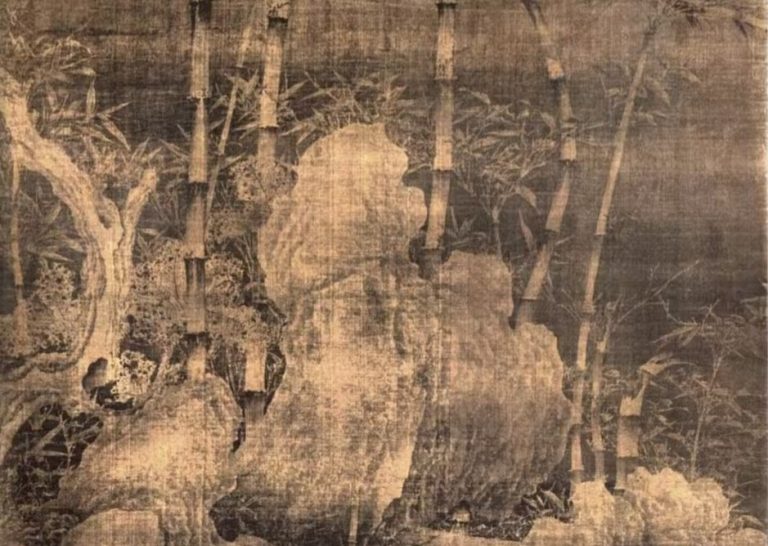

艺术品信息

作者 李迪

时代 南宋

尺寸 26.5cm×26.9cm

类型 绢本设色册页

题材 工笔花鸟画

藏地 故宫博物馆

一、内容:猎犬形态的精微呈现

《猎犬图》以单只猎犬为画面主体,犬只呈慢步前行姿态,头尾低伏,颈戴项圈而无绳索,展现出其训练有素且忠诚独立的特质。画家以“双钩填彩法”刻画犬类细节:犬毛的蓬松质感通过细密线条与淡墨渲染结合呈现,脚爪的肌肉结构与关节转折皆纤毫毕现,甚至连犬齿的微小阴影亦清晰可辨。这种对物象的极致描摹,既体现了画家深厚的写生功力,亦暗含对“格物致知”精神的践行。画中猎犬的神态尤为传神——双眼凝视前方,鼻翼微动,仿佛能听见其轻微的喘息声,这种对瞬间动态的捕捉,使静态画面充满生命力。

二、形式:三角构图与写实美学

李迪在《猎犬图》中采用“无背景留白”的构图方式,将猎犬置于画面中心,形成稳定的三角形结构。犬只的头部、躯干与尾部构成视觉动线,引导观者视线层层深入。在技法上,画家以“兼工带写”的笔法融合工笔的细腻与写意的灵动:犬毛的渲染采用“丝毛法”,以淡墨层层积染,使毛发呈现蓬松质感;项圈的金属光泽则通过“勾金填彩”技法,以金粉勾勒轮廓,朱砂填充底色,形成强烈的质感对比。此外,画中色彩运用克制而精妙,犬身以赭石与淡墨为主调,辅以项圈的朱砂与金粉,既符合宫廷审美对富丽堂皇的追求,又保留了写实绘画的自然意趣。

三、文化内涵:宫廷审美与自然哲学的交融

《猎犬图》的创作背景与宋代宫廷的狩猎文化密切相关。南宋时期,猎犬作为皇家仪仗与狩猎工具,其形象频繁出现在宫廷绘画中。李迪作为孝宗、光宗、宁宗三朝画院画家,其作品既需符合宫廷对“富贵气”的偏好,亦需承载文人阶层对自然与生命的思考。画中猎犬的矫健姿态与警觉神态,既是对宫廷威仪的象征,亦暗含对“天人合一”理念的诠释。例如,犬只的步伐轻盈而稳健,既体现了人工驯化的成果,又保留了其野性本能,这种“驯化与野性”的张力,恰如宋代文人在仕途与隐逸之间的矛盾心态。此外,画中猎犬的独立形象(无主人、无场景),亦传递出对“物我合一”的哲学思考。

四、题跋与钤印:历史印记与艺术传承

《猎犬图》右上方有“庆元丁巳岁李迪画”年款,钤有“都省书画之印”及清代收藏家耿昭忠的鉴藏印多方。这些印记不仅印证了作品的真伪,更揭示了其在艺术史中的地位。耿昭忠的题跋中提及“此犬骨法奇古,神气宛然”,既是对李迪画技的赞誉,亦反映了后世对写实绘画的推崇。此外,画中猎犬的品种特征(如粗壮的四肢、短而密的毛发)与宋代《相犬经》中“健种”的记载相呼应,进一步印证了其文化渊源。画作历经流传,其工整写实的风格与细腻华丽的审美,既继承了北宋院体画的传统,又为后世写实绘画的发展奠定了基础。

五、感受:生命律动与艺术哲思

凝视《猎犬图》,观者既能感受到猎犬的蓬勃生机,亦能触摸到画家对自然之美的敬畏。画中犬毛的细腻质感与肌肉的起伏轮廓,既是对生命形态的精确复制,亦是对“道法自然”的隐喻。猎犬的独立形象(无背景、无绳索)赋予其超越工具性的存在意义,使其成为“主体性”的象征。例如,犬只凝视前方的眼神,既是对未知世界的探索,亦是对自身存在的确认。这种对生命本质的体悟,使作品超越了单纯的视觉呈现,成为对人与自然关系的哲思。即便画中猎犬的品种已难以考证,其艺术价值与文化内涵仍无可争议。

李迪的《猎犬图》以其突破性的写实技法、精妙的构图美学、深邃的文化内涵,成为宋代动物画的巅峰之作。它不仅展现了宫廷艺术的精致与华美,更通过物象的拟人化表达,传递出对自然与生命的敬畏。这幅作品如同一面镜子,既映照出宋代画坛的革新浪潮,亦折射出人类对生命诗意的永恒追求。即便历经八百余年风雨,画中猎犬的矫健与灵动,仍以其永恒的艺术魅力,启迪后世观者对美与真理的思考。