花卉写生图册

艺术品信息

作者 黄居寀

时代 五代

尺寸 无

类型 绢本设色

题材 工笔花鸟画

藏地 台北故宫博物馆

一、内容:自然之美的精微捕捉

《花卉写生图集》以细腻笔触与鲜艳色彩,生动描绘了牡丹、水仙、玉簪等蜀地花卉的形态与神韵。画中花卉栩栩如生,花瓣、花蕊、枝叶的质感被精准呈现,如牡丹的层叠花瓣、水仙的纤细茎叶,皆通过“淡墨勾线、填彩厚重”的技法,展现出自然界的生机与活力。黄居寀对物象的观照不仅停留于外在形态,更深入其内在结构。例如,画中锦鸡羽毛的“勾勒填彩法”与黄氏家学一脉相承,锦鸡翎羽的层次分明、石青罩染的细腻处理,皆体现了画家对物象质感的精研。

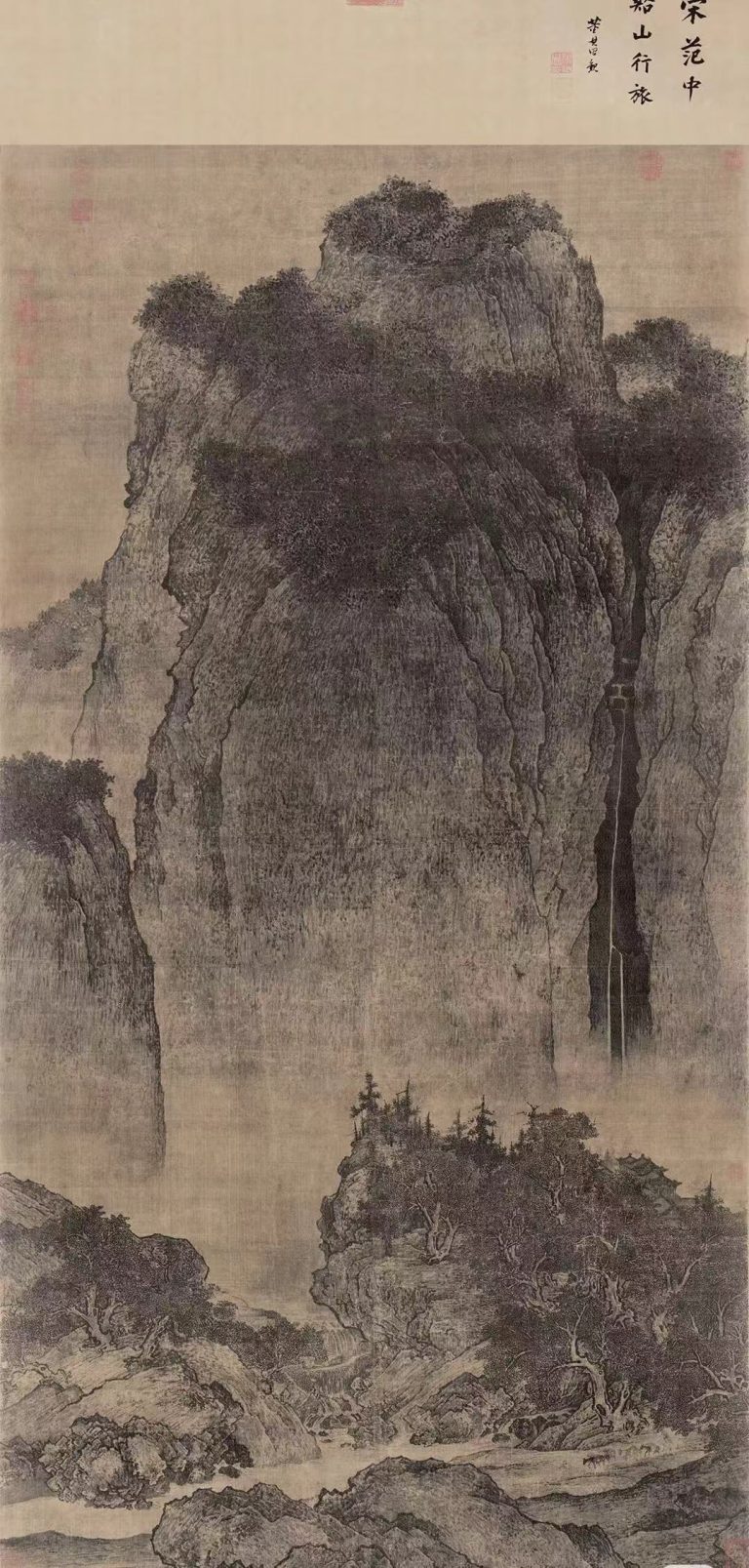

二、形式:工丽与自然的融合

黄居寀的绘画风格以“富丽浓艳”著称,其用笔劲挺工稳,线条流畅而富有力度,填彩浓厚华丽。图集中,花卉的描绘遵循“黄家富贵”的审美范式,以浓丽色彩与工细笔法营造出富丽堂皇的视觉效果。然而,画家并未拘泥于形式,而是通过“妙得自然”的笔触,将花卉的自然之美展现得淋漓尽致。例如,画中铁线莲的悬垂结构、柑橘凤蝶翅膀的鳞片细节,皆显露出对自然规律的深刻理解。此外,黄居寀在怪石山水方面的造诣亦超其父,怪石形态各异,与花卉相互映衬,增添了画面的层次感与丰富度。

三、文化内涵:宫廷审美与文人精神的交织

《花卉写生图册》的创作背景与五代十国时期宫廷绘画的需求密切相关。黄居寀作为宫廷画家,其作品既需符合宫廷的审美趣味,亦需承载文人阶层的精神追求。一方面,画中花卉的富丽工巧、色彩浓丽,契合了宫廷对“富贵气”的偏好;另一方面,画家对物象的精准刻画、对自然之理的体悟,又暗含了文人“格物致知”的精神追求。例如,画中玉簪与鸢尾的错季同框、铁线莲的力学结构,皆体现了画家对自然规律的尊重与探索。此外,黄氏父子的画法对后世绘画发展产生了深远影响,其“外师造化,中得心源”的创作理念,成为宋代花鸟画家尊崇的典范。

四、题跋与钤印:历史印记与艺术传承

《花卉写生图册》的真伪争议,与其题跋与钤印的历史记录密切相关。元代学者虞集的题跋(1331年)称此图册为黄居寀真迹,并赞其“颜色鲜好、绢丝完整”。这一记载为图册提供了重要的历史依据。然而,质疑者亦指出,画中孔雀草等植物实为晚明才传入中国,时间线不符。这一矛盾反映了艺术鉴定中的技术难题,亦暗含了古代文人阶层对“雅俗分野”的偏见。尽管如此,图册的装裱工艺与材质特征(如宋代宫廷用绢)仍为其真迹说提供了佐证。此外,黄居寀的传世真迹极少,台北故宫的《山鹧棘雀图》是其唯一公认之作,二者的技法传承与风格关联,亦为《花卉写生图册》的研究提供了重要参考。

五、感受:跨越时空的艺术共鸣

面对《花卉写生图册》,观者既能感受到五代宫廷绘画的富丽堂皇,亦能触摸到自然生命的蓬勃生机。画中花卉的细腻笔触、鲜艳色彩,仿佛能让人闻到花香、触到花瓣的质感。然而,这幅图册的意义远不止于视觉享受,更在于其对自然之美的精微捕捉与对艺术真谛的深刻探索。黄居寀通过“格物致知”的精神,将花鸟画提升至科学观察与艺术表达的双重高度。即便图册真伪存疑,其延续的宋代“写实性”传统,仍让观者得以透过笔墨,触摸到一个鲜活可感的博物世界。这种跨越时空的艺术共鸣,正是《花卉写生图册》最珍贵的价值所在。

黄居寀的《花卉写生图集》以其精微的笔触、浓丽的色彩、深厚的文化内涵,成为五代绘画艺术的瑰宝。无论是作为宫廷绘画的典范,还是作为文人精神的载体,这幅图册皆展现了画家对自然之美的敬畏与追求。其真伪之争,或许终将随时间消散,但画中绽放的花卉,仍将以其永恒的艺术魅力,启迪后世观者对自然与艺术的思考。