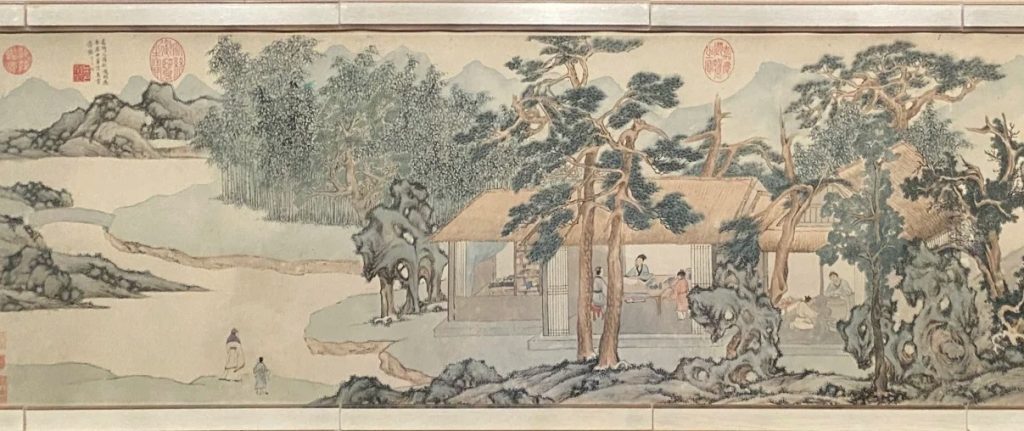

真赏斋图

艺术品信息

作者 文徵明

时代 明代

尺寸 28.6cm×79cm

类型 纸本设色长卷

题材 写意山水画

藏地 上海博物馆(80岁作)中国国家博物馆(88岁作)

评文徵明《真赏斋图》:文人雅趣与笔墨风华的交融

一、内容:文人雅集的理想图景

《真赏斋图》是明代画家文徵明于嘉靖二十八年(1549 年)为好友华夏所作,纸本设色,纵36厘米,横107.8厘米,现藏于上海博物馆。画面描绘了华夏在无锡太湖边所建书斋“真赏斋”的景象,展现了文人雅集的理想场景。

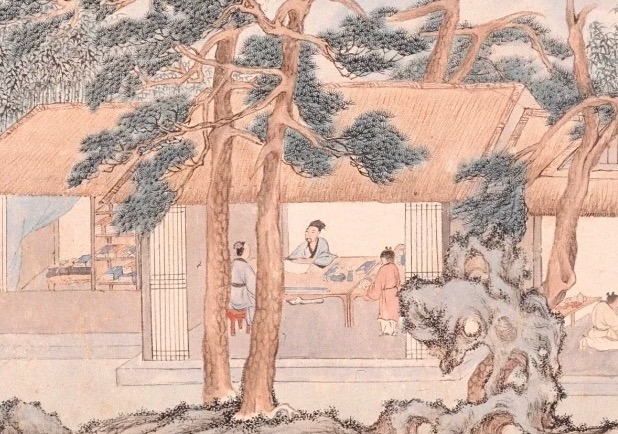

画中,真赏斋掩映于苍松翠柏与玲珑的太湖石之间,斋室位于画面中心,主客二人隔案相对,展卷交谈,旁设一案,上陈鼎彝、石砚,架格置古籍书画,尽显文人雅趣。斋外右侧房内童子烹茶,左侧书架陈列书籍、古琴,屋外环绕苍松、翠竹、湖石、溪流,远处山峦起伏,营造出幽静淡泊的文人意境。

二、形式:笔墨技法与艺术风格的展现

(一)笔墨技法

文徵明运用了工笔和写意相结合的手法,既有精细的线条勾勒,又有自由的墨色渲染。在描绘树木时,以书法入画,线条刚劲有力,富有节奏感,展现出树木的挺拔与生机。山石则采用披麻皴与解索皴,皴笔厚重灵动,表现出山石的质感与纹理。用色淡雅清丽,以淡墨渲染,辅之稀疏的苔点,恰到好处地表现了太湖石的玲珑剔透,浑然天成。

(二)构图布局

画面采用平列式结构,右边假山及苍松、古桧、紫薇与左边的土坡树木相互呼应,置于一个平面层次,梧桐、修竹及草堂又置于另一个平面层次。通过疏密空白、前后层次墨色的对比,突出了中心景点——真赏斋。这种构图方式简洁明了,层次分明,使画面具有强烈的空间感和节奏感。

(三)艺术风格

《真赏斋图》体现了文徵明典型的文人山水画风格,既有严谨的结构,又不失灵动的气息。画面笔墨沉稳又不失灵动隽秀,给观者以苍劲却又不失秀润的感觉,展现出文徵明深厚的艺术造诣和独特的审美情趣。

三、文化内涵:文人精神与审美追求的寄托

(一)友情与鉴藏

华夏为江南收藏巨擘,斋名“真赏”取自米芾印章,寓意对艺术的真挚热爱。文徵明两次为其作图,既记录了现实居所,更寄托了文人超脱尘嚣、寄情山水的理想。画中的真赏斋不仅是文人雅集的场所,更是文人精神家园的象征。

(二)市隐精神

画中斋舍朴素,实为文人心中的“市隐”象征——于闹中取静,兼顾雅集与隐逸。在明代,文人雅士往往通过隐居山林或营造雅致的宅院来逃避世俗的纷扰,追求内心的宁静和自由。文徵明通过描绘真赏斋,表达了对这种市隐精神的向往和追求。

(三)对自然的崇尚

画面中对自然景色的描绘,体现了文人画家对自然的崇尚和热爱。文徵明以细腻的笔触描绘了苍松翠柏、湖石溪流等自然元素,营造出一种宁静、和谐的氛围,使观者仿佛置身于大自然之中,感受到自然的美好与宁静。

四、题跋与钤印:历史传承与艺术见证

(一)题跋

文徵明在画上题款“嘉靖乙酉秋徵明为华君中甫写真赏斋图,时年八十”,记录了创作的背景和时间。此外,图后另纸乌丝界隔为文徵明楷书真赏斋铭,进一步阐述了画作的内涵和意义。

(二)钤印

画作上有文徵明自用印章“文徵明印”“徵仲父印”“悟言室印”,以及后世藏家的印章,如项元汴的“项元汴印”“子京”等。这些印章见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:穿越时空的艺术共鸣

观赏《真赏斋图》,仿佛能穿越时空,走进文徵明笔下的文人世界。画面中那宁静的书斋、雅致的陈设、悠然的文人,无不展现出一种高雅的审美情趣和生活理想。文徵明以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将文人雅集的场景描绘得栩栩如生,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能感受到中国传统文化的博大精深和独特魅力。

《真赏斋图》不仅是文徵明个人艺术风格的体现,也是明代文人画发展的重要标志。它以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵和重要的历史价值,在中国绘画史上占据着举足轻重的地位。这幅画让我们领略到了明代文人画的风采,也让我们对古人的精神世界有了更深刻的认识。