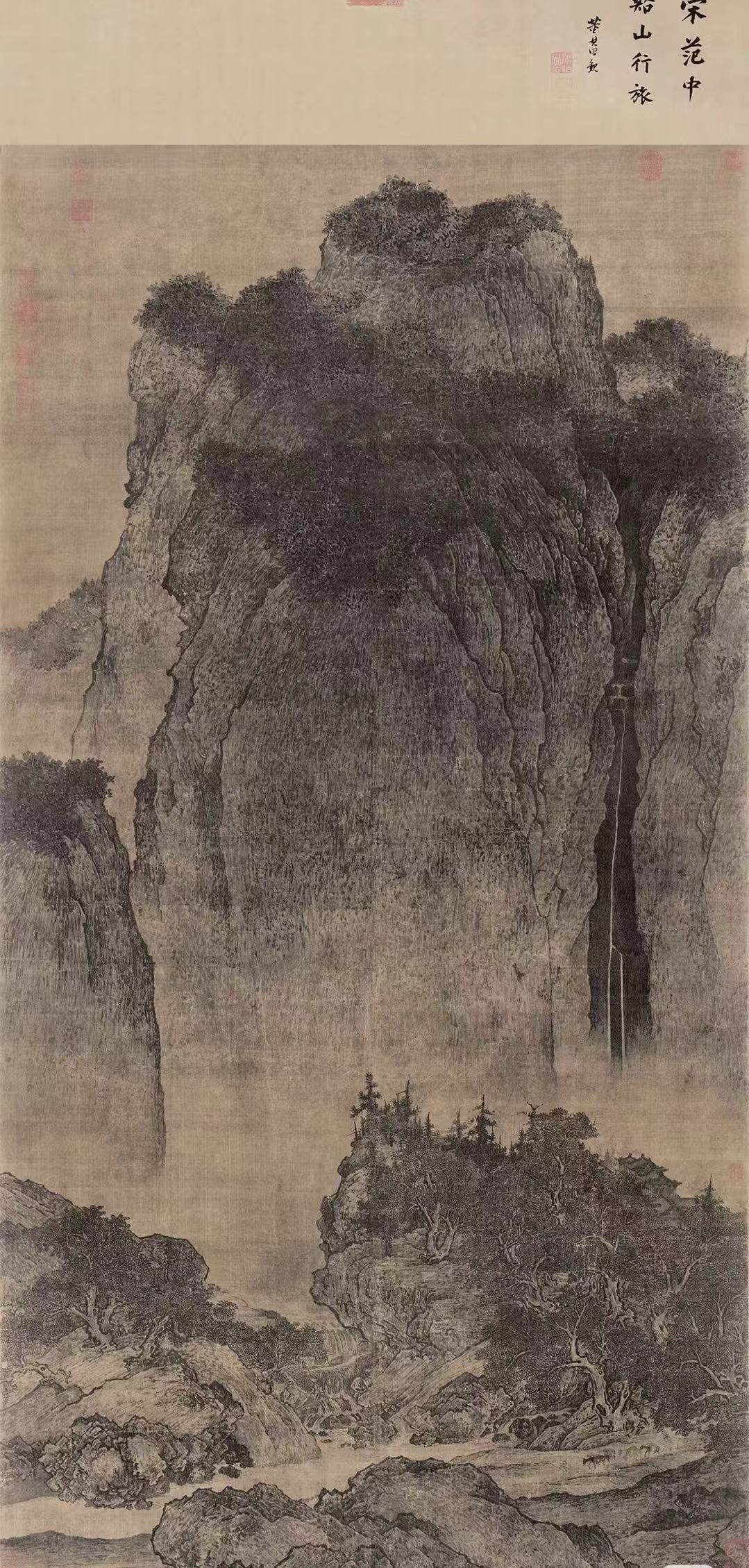

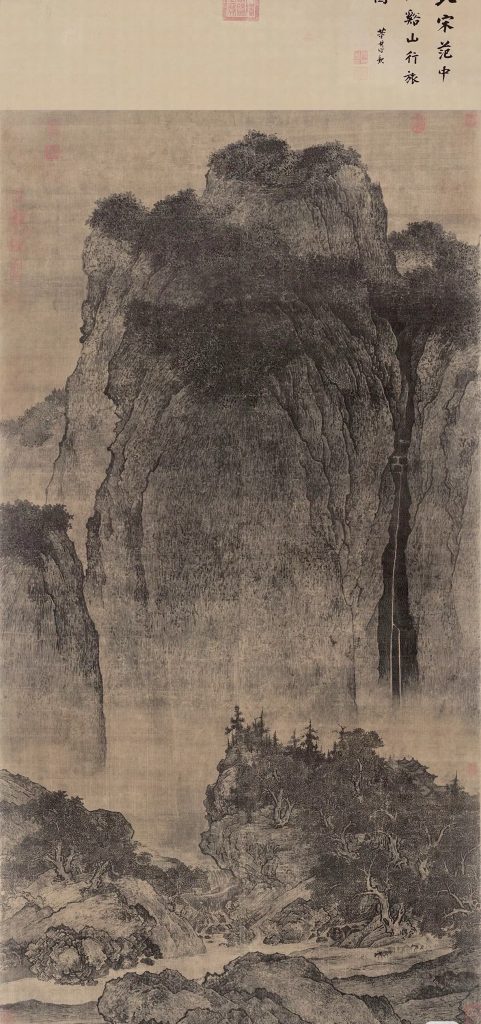

溪山行旅图

艺术品信息

作者 范宽

时代 北宋

尺寸 206.3cm×103.3cm

类型 绢本水墨立轴

题材 写意山水画

藏地 台北故宫博物馆

《范宽〈溪山行旅图〉评述与分析》

一、内容:北国山水的雄浑之境

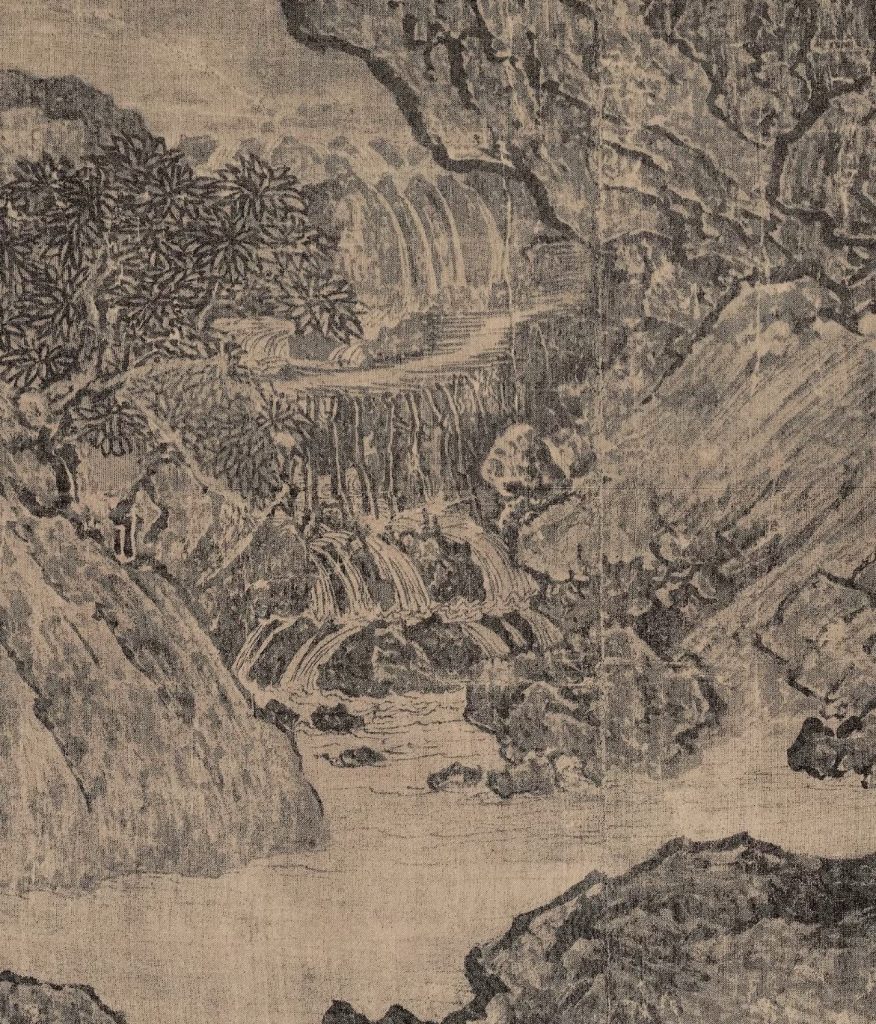

《溪山行旅图》是北宋画家范宽的绢本墨笔画,纵 206.3 厘米,横 103.3 厘米,现藏于台北故宫博物院。此画描绘了典型的北国景色,画面中一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以“高山仰止”之感。山脚下巨石纵横,林木葱茏,山路上有一行山间行旅者赶着驮货的驴群缓缓前进。山头茂林丛密,两峰相交处一白色飞瀑如银线飞流而下,在严肃、静穆的气氛中增加了一分动意。近处怪石箕居,大石横卧于冈丘,其间杂树丛生,亭台楼阁露于树颠,溪水奔腾着向远处流去,石径斜坡透迤于密林荫底。

二、形式:艺术技法的卓越典范

(一)构图布局

采用“巨碑式”构图,将巨大的山峰置于画面的重要位置,顶天立地,造成一种撼人心魄的视觉效果。画面大体上分为前景、中景、远景,且比例大致为 1:3:9,形成了一种节奏感,进一步表现出了山峰的雄浑、庄严、肃穆之感。

(二)绘画技法

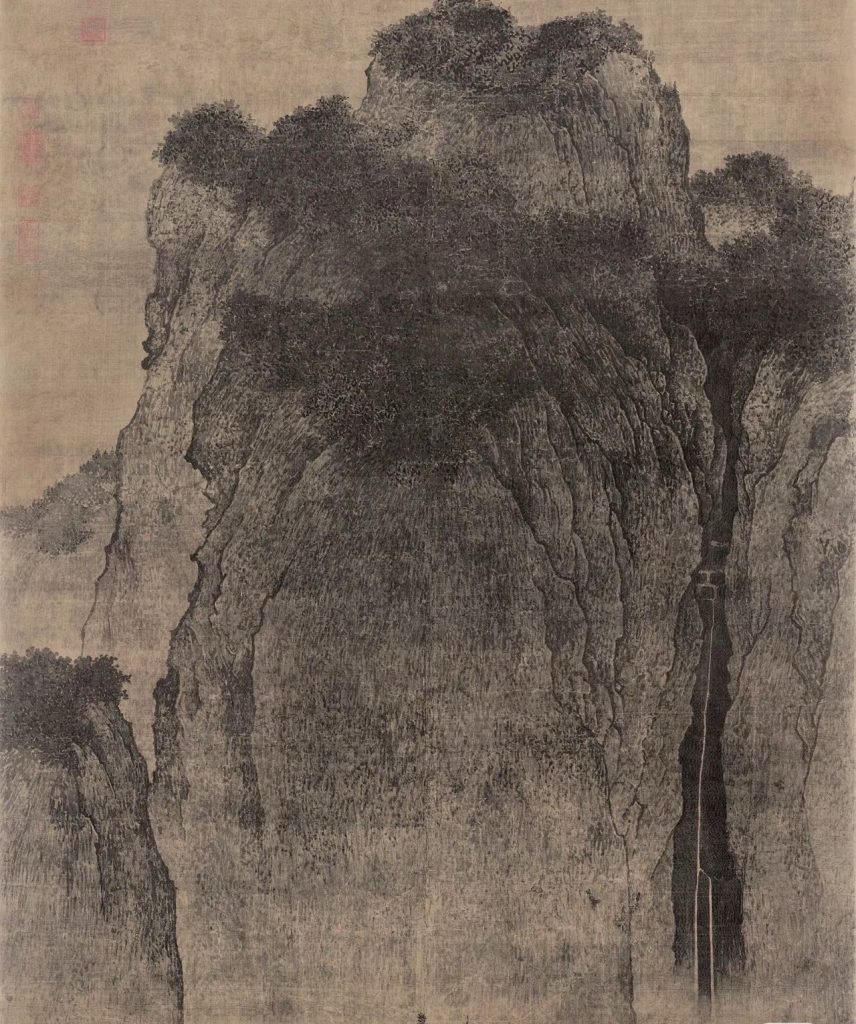

- 笔法:范宽先以雄健、冷峻的笔力勾勒出山石峻峭刻削的边沿,然后反复地用坚劲沉雄的中锋雨点皴塑造出岩体的向背纹及质感。在轮廓和内侧加皴笔时,沿边留出少许空白,以表现山形的凹凸之感,入骨地刻画出北方山石如铁打钢铸般坚不可摧的风骨。

- 墨色运用:画面以浓墨勾勒轮廓,再以层层积墨渲染,使画面墨色凝重、浑厚,极富美感,画出了秦陇间峰峦浑厚、壮丽浩莽的气概。

- 细节处理:在细节的处理上极为精细,无论是树木的枝叶、石头的纹理,还是人物的神态动作,都刻画得细致入微。例如,近景处每一棵树的枝桠叶梢都巨细靡遗、疏落有致,甚至能望见枝叶疏密透光的层次,更可见枝干节瘤突出、盘根错节,纹理几可乱真。

(三)透视处理

运用高远法构图,通过从画作底部到画面顶端的纵向描绘,体现中国山水画中的“高远”境界。为了强调山峰的高度,一条自上而下垂直延伸的瀑布拉长了观赏者的视线,中景山峦迭起,山石茂林清晰可见。

三、文化内涵:天人合一的精神追求

(一)对自然的敬畏

画面整体呈现出山石与天地浑然一体之感,传达了作者对于自然的敬畏之情。山水的永恒与行旅的短暂形成了鲜明的对比,引发人们对生命的思考和对人生的感悟。

(二)道家美学影响

范宽深受“天地有大美”的道家美学影响,长住终南山和太华山,终日危坐,纵目四以求画趣。其画作构图严谨而完整,崇山雄厚,巨石突兀,树林繁茂,画面丰满宽远,气势逼人,充分表现出了秦陇间的自然景象,体现了道家追求自然、顺应自然的思想。

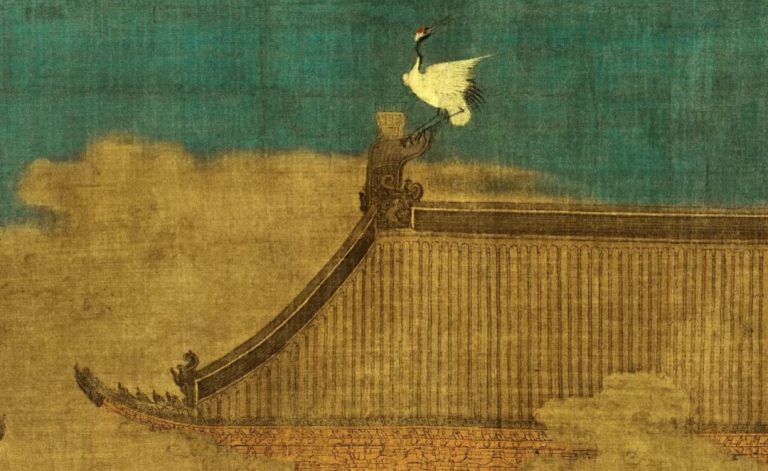

四、题跋与钤印:历史传承的见证

画幅右上角上有明末书法家董其昌用楷体工整写就的“北宋范中立溪山行旅图”十个字,在画幅的右下树荫草叶间有“范宽”字题款。该图上还有很多收藏者的题款,包括具有明显宋代特点的“御书之宝”方的印文、印色,画卷上还有乾隆皇帝专门用于收藏的“御书之宝”的印鉴。这些题跋与钤印见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:跨越时空的艺术震撼

观赏《溪山行旅图》,仿佛能感受到范宽在创作时的心境。那雄伟的山峦、飞泻的瀑布、艰辛的行旅,都让人沉浸在大自然的壮美之中。画家以精湛的技艺,将北国山水的神韵展现得淋漓尽致,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中汲取到一种精神力量。这幅画不仅是范宽个人艺术成就的体现,更是中国古代山水画的经典之作,它让我们领略到了中国传统文化的博大精深和独特魅力,引发了我们内心深处对自然、对艺术的敬畏与思考。

《溪山行旅图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、流传有序的题跋与钤印,以及穿越时空的艺术震撼力,成为了中国绘画史上的璀璨明珠,值得我们永远珍视和深入研究。