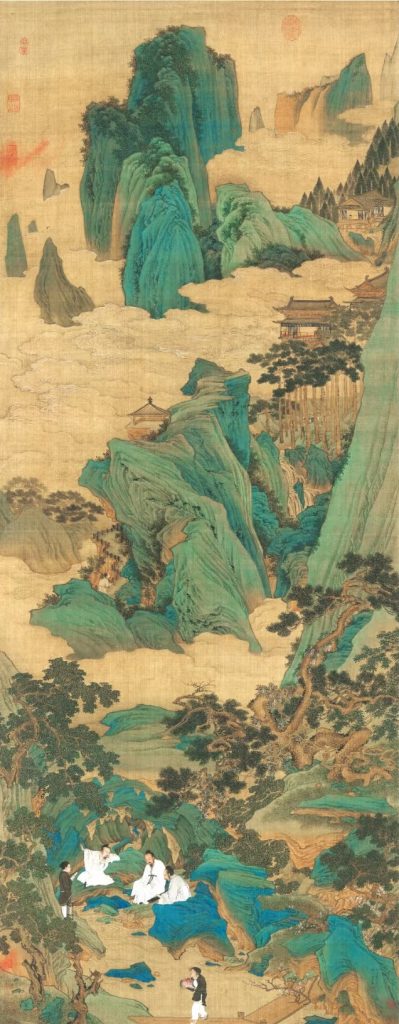

桃源仙境图

艺术品信息

作者 仇英

时代 明代

尺寸 175cm×66.7cm

类型 绢本设色立轴

题材 山水画

藏地 天津博物馆

评仇英《桃源仙境图》:绘就人间仙境,尽显艺术风华

一、内容:仙境之景,隐逸之境

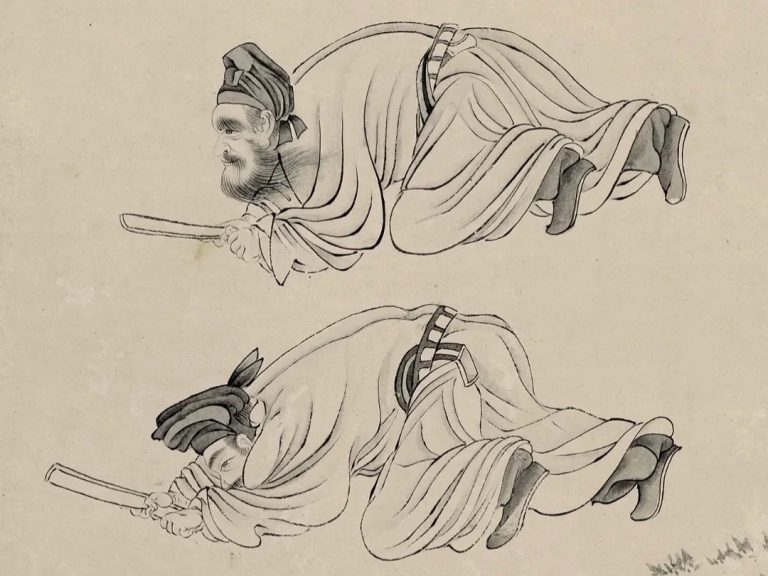

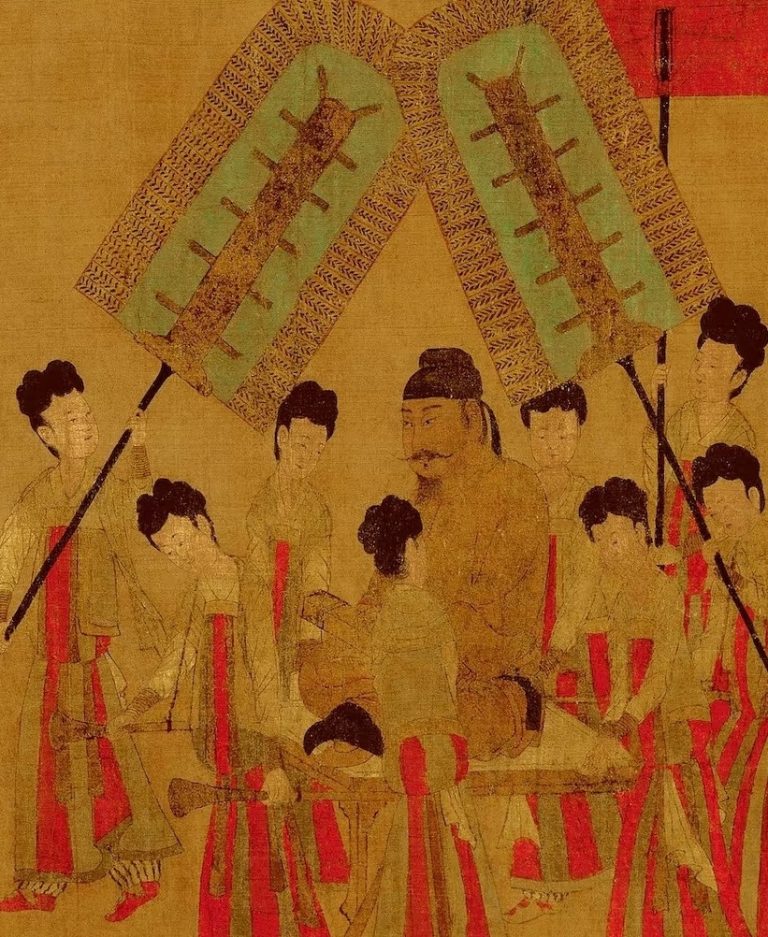

《桃源仙境图》是明代画家仇英的杰出代表作品,绢本设色,纵175厘米,横66.7厘米,现藏于天津博物馆。此画描绘了一幅远离尘世的仙境之景,画面中峰峦起伏,云雾缭绕,楼阁在云雾中半藏半露,宛如仙境。近景处,奇松欹斜虬曲,古藤盘绕,红桃掩映,景致清幽雅致。三位白衣高士临流而坐,一人抚琴,一人低首聆听,一人身倚石岩挥舞手臂,仿佛沉醉于琴声之中,身旁的童子也为之动容,静静地伫立着。

二、形式:精妙技法,独特构图

(一)构图布局

此图采用了北宋全景式大山大水的布局形式,视野开阔,境界宏大繁复,疏密对比强烈。画面以竖幅高远章法,分三层叠进,近景为深壑、小桥、流水,桥上有童子捧瓯而过,板桥过处青草铺地,另一童子携食盒立于岸头。中景有隐士在松林山间,卧松中有仙桃香草,石上别致小亭,远山与云海相映。远景则是云雾缭绕的山峰,营造出一种深远、缥缈的意境。

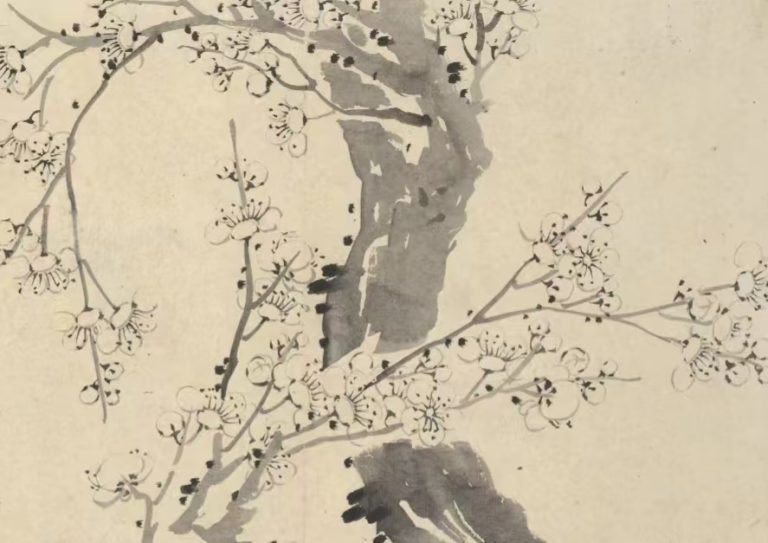

(二)绘画技法

仇英在画中运用了青绿重设色法,山峦岩石以勾斫为主,较少皴染,随后敷染明丽的石绿、石青及赭石,全图色调光华绚烂。人物刻画生动而富有神采,通过色彩衬托的手法,使白衣高士在画面中格外突出。同时,画面中的云气迷蒙,展现了仇英精湛的云雾渲染技巧,增强了画面的空间感和神秘感。

三、文化内涵:桃源之梦,隐逸情怀

(一)桃源理想

作品题材取自东晋陶渊明的《桃花源记》,描绘了文人理想中的隐居之乐。陶渊明笔下的桃花源是“世外桃源”,没有阶级、没有贫富,人人劳动、人人平等,仇英将这一理想境界以绘画的形式呈现出来,表达了对美好生活的向往和追求。

(二)隐逸文化

画中的三位高士形象,体现了中国传统的隐逸文化。在明代,文人雅士常常通过隐居山林来逃避世俗的纷扰,追求内心的宁静和自由。仇英通过描绘高士们在仙境中的闲适生活,表达了对这种隐逸生活的赞美和向往。

(三)道教思想

画面中云雾缭绕、楼阁若隐若现的景象,与道教的“洞天福地”观念相契合。道教认为,在名山之中存在着神秘的空间,是神仙居住的地方。仇英可能受到道教思想的影响,将桃源仙境描绘成一个充满神秘色彩的道教仙境。

四、题跋与钤印:历史见证,艺术传承

画上钤有“乾隆御览之宝”和“石渠宝笈”两方清内府藏印,以及“欣赏”“灵石杨氏珍藏”“杨曾之印”“燕翼堂”“颍川怀云子图画”等鉴藏印。这些印章见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。此外,画上可能还有其他名人的题跋,但由于画面限制未详细展示,这些题跋也为研究该画的历史背景和艺术价值提供了重要的线索。

五、感受:穿越时空,心灵共鸣

观赏《桃源仙境图》,仿佛能穿越时空,走进仇英笔下的仙境之中。画面中那美丽的山水景色、悠闲的高士生活,让人感受到一种远离尘世喧嚣的宁静与祥和。仇英以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将自然之美与人文精神完美融合,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中体会到中国传统文化的博大精深和独特魅力。

《桃源仙境图》不仅是一件艺术珍品,更是中华民族的文化瑰宝。它以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵和重要的历史价值,在中国绘画史上占据着举足轻重的地位。它让我们领略到了明代绘画艺术的高超水平和独特风格,也让我们对古代文人的精神世界有了更深刻的认识。