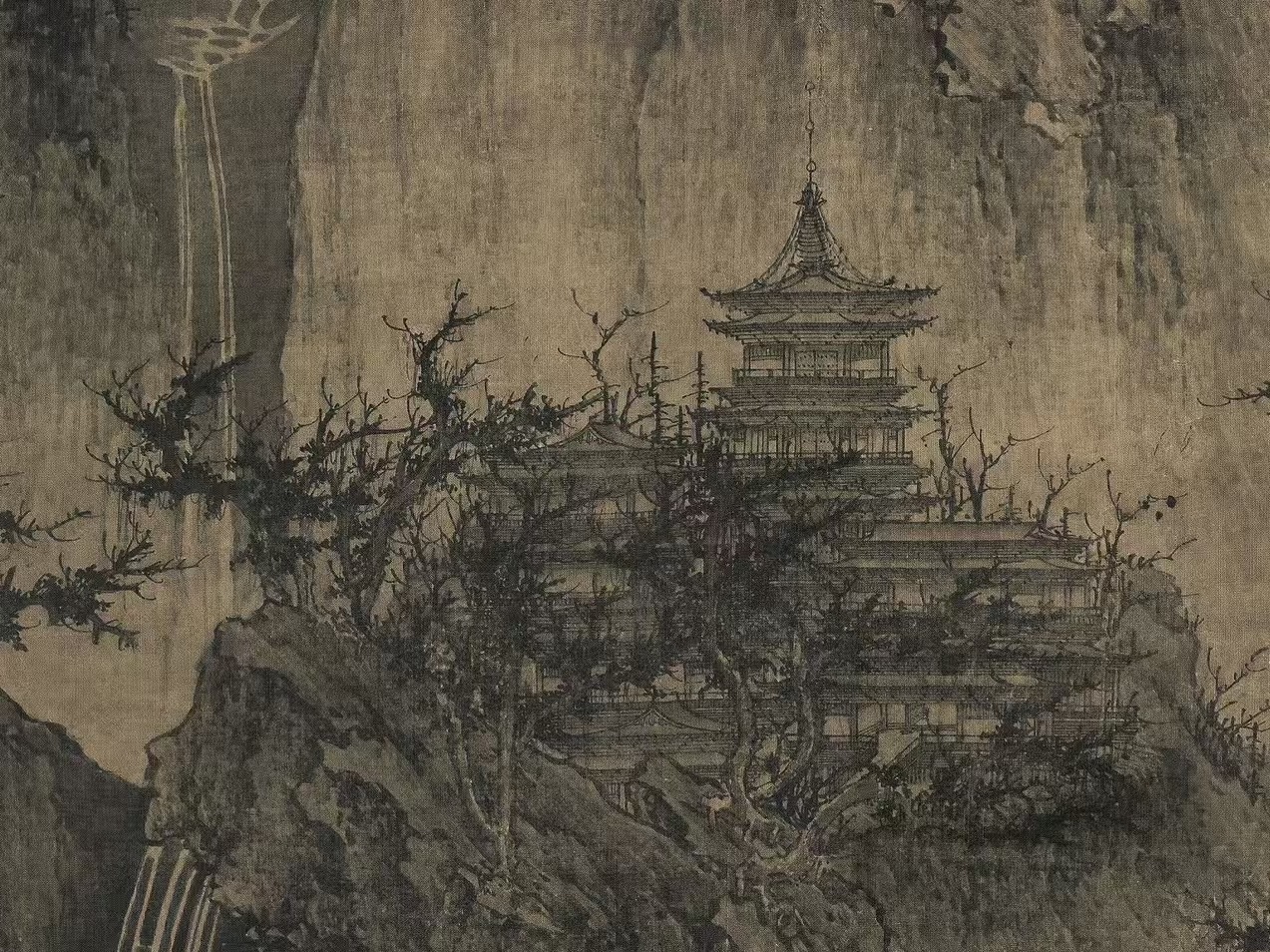

晴峦萧寺图

艺术品信息

作者 李成

时代 北宋

尺寸 111.4cm×56cm

类型 绢本淡设色立轴

题材 写意山水画

藏地 美国纳尔逊—阿特金斯美术馆

一、内容:冬日山谷的壮丽景致

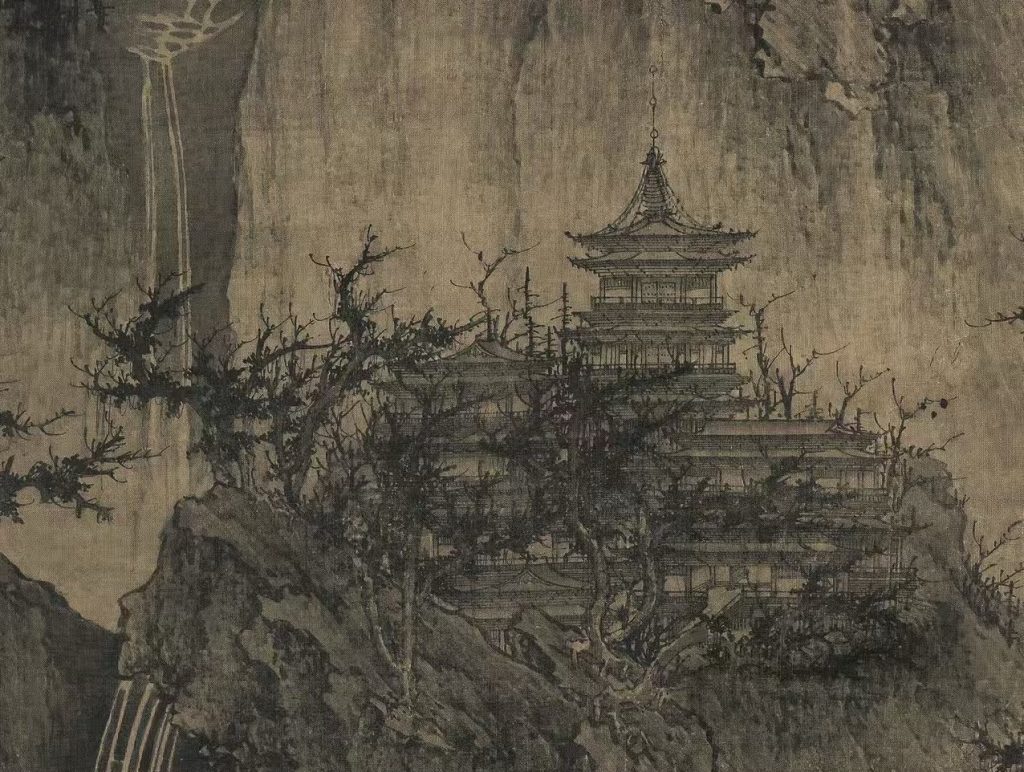

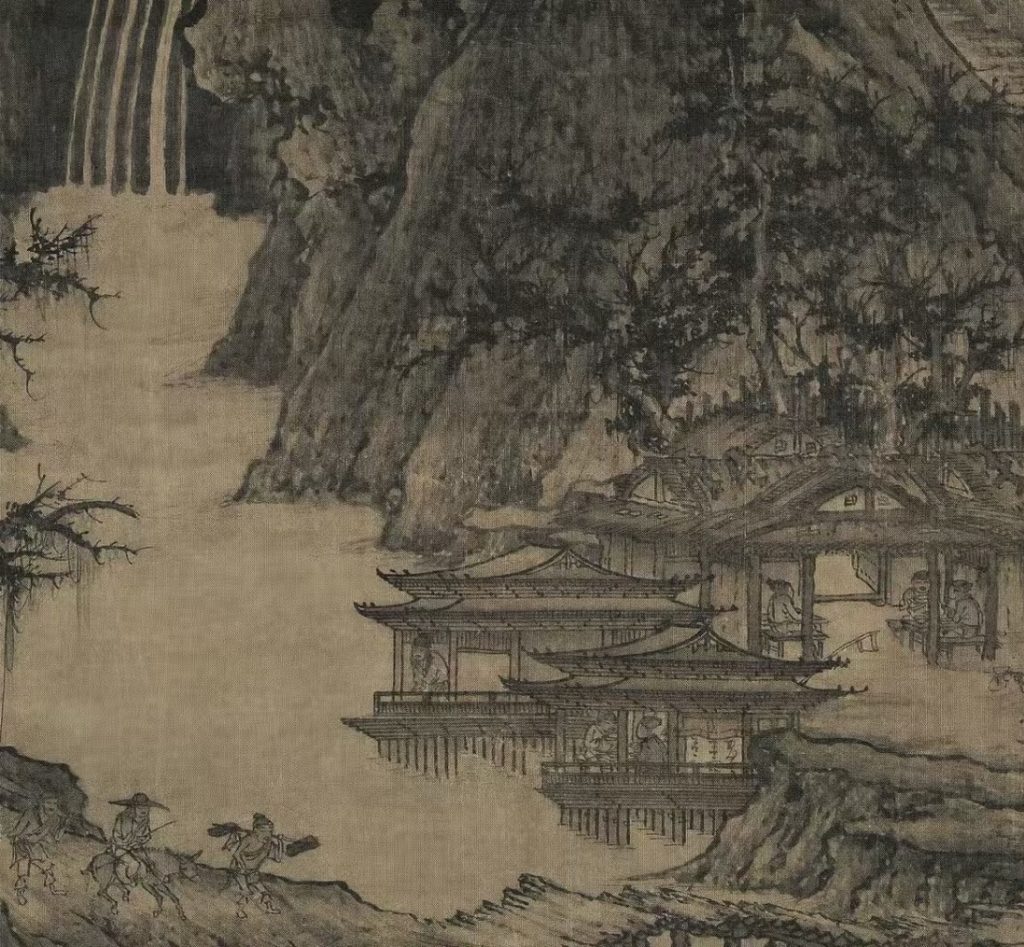

《晴峦萧寺图》是北宋画家李成创作的一幅绢本淡设色画,纵 111.4 厘米,横 56 厘米,现藏于美国纳尔逊—阿特金斯美术馆。此画以直幅形式描绘冬日山谷景色,画中群峰兀立,瀑布飞泻而下,中景山丘上建有寺塔楼阁,山麓水滨筑以水榭、茅屋、板桥,间有行旅人物活动。画中山石雄伟而秀美,皴染用笔多有变化,兼具关仝之雄浑与李成之清润。

画面上半部,两座高峰重叠,左右山峰低小淡远,当中一座楼阁突出,萧寺下及寺右边三四座小山冈,皆有树生其上。画卷的最下处是从山中流出的泉水形成的溪水,一木桥架其上,山脚下有亭馆数间,人群来往。前景突兀巨石,一边平缓,一边峭拔,陡峭面作细笔皴擦,产生一种体积感和重量感。中景山涧瀑布飞流直下前景深潭,与远景处一悬瀑形成互相呼应之势。

二、形式:艺术技法的卓越呈现

(一)构图布局

画面采用高山峻岭、深沟巨壑的构图方式,前景突兀巨石,中景瀑布飞流直下,远景山峦与瀑布呼应,整体呈自然开合状,节奏明快,气势雄逸,使观者犹如身临其境。

(二)绘画技法

- 皴法:图中山石画法以细劲的中锋线条框廓,然后内廓加皴,外廓线条和内廓皴笔较为协调,皴笔密在凹处,有线面交融之感,加深了清润秀逸的境象。皴笔疏朗而以柔润面貌出现,体现出“惜墨”的手法。

- 树法:中近景树丛多以曲姿造型,分枝姿态变化较多。树木的布置、造型结构是近曲远直,近处偃仰疏密,多曲而繁复,示蟠根老壮之意。树木均以顿挫感很强的尖劲中锋墨线描绘,树身略见“勾斫”一类皴笔,锋芒内敛,树身“作节处不用墨圈,下一大点,以通身淡墨空过”。小节疤均用墨点成,小枝条用笔流畅,劲利挺健,基本上都用湿笔,无明显的干湿浓淡变化。

- 墨色运用:笔法娴熟老健,用墨层次分明,浑厚苍劲。通过不同浓淡的墨色表现出山水的层次感和远近之感,如前景深色山石与远景淡远山峰形成对比。

(三)透视处理

运用中国传统的散点透视法,画面中虽有远近不同的景物,但并不遵循西方绘画的焦点透视原则,而是通过画家巧妙的经营位置,使画面在有限的空间内展现出广阔的视野,让观者能够感受到画面的深度和广度。

三、文化内涵:时代精神与个人情感的寄托

(一)时代精神

北宋时期,山水画发展繁荣,画家们追求对自然的真实描绘和内心的情感表达。《晴峦萧寺图》反映了当时画家对北方山川雄奇壮丽景色的赞美和对山水之美的追求,体现了北宋绘画艺术注重写实与意境营造的时代特征。

(二)个人情感

李成品格清高,富有文学修养,且胸怀抱负,但时逢乱世无从施展,遂纵情于诗酒书画。此画中雄伟秀美的山川、静穆的寺院,或许正是他内心对宁静、超脱境界的向往和追求,是他借山水以抒发胸中逸气的情感寄托。

四、题跋与钤印:历史传承的印记

此图画面右上角有北宋末“尚书省印”(6.3 厘米正方,白文,北宋 1083 – 1126 年间官印),印下部左右角均见残缺。画右下方有“朗庵心赏”“棠邨审定”(白文),“铁沙沈树镛鉴藏印”“树镛审定”(均朱文)等鉴赏收藏印六方。这些题跋与钤印见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:跨越时空的艺术震撼

观赏《晴峦萧寺图》,仿佛能感受到李成在创作时的心境。那雄伟的山峦、飞泻的瀑布、静穆的寺院以及穿梭其间的人物,都让人沉浸在冬日山谷的宁静与壮美之中。画家以精湛的技艺,将自然山水的神韵展现得淋漓尽致,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中体会到中国传统文化的博大精深和独特魅力。这幅画不仅是李成个人艺术成就的体现,更是中国古代山水画的经典之作,它让我们领略到了北宋绘画艺术的高超水平和深厚内涵。

《晴峦萧寺图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、流传有序的题跋与钤印,以及穿越时空的艺术感染力,成为了中国绘画史上的璀璨明珠,值得我们永远珍视和深入研究。