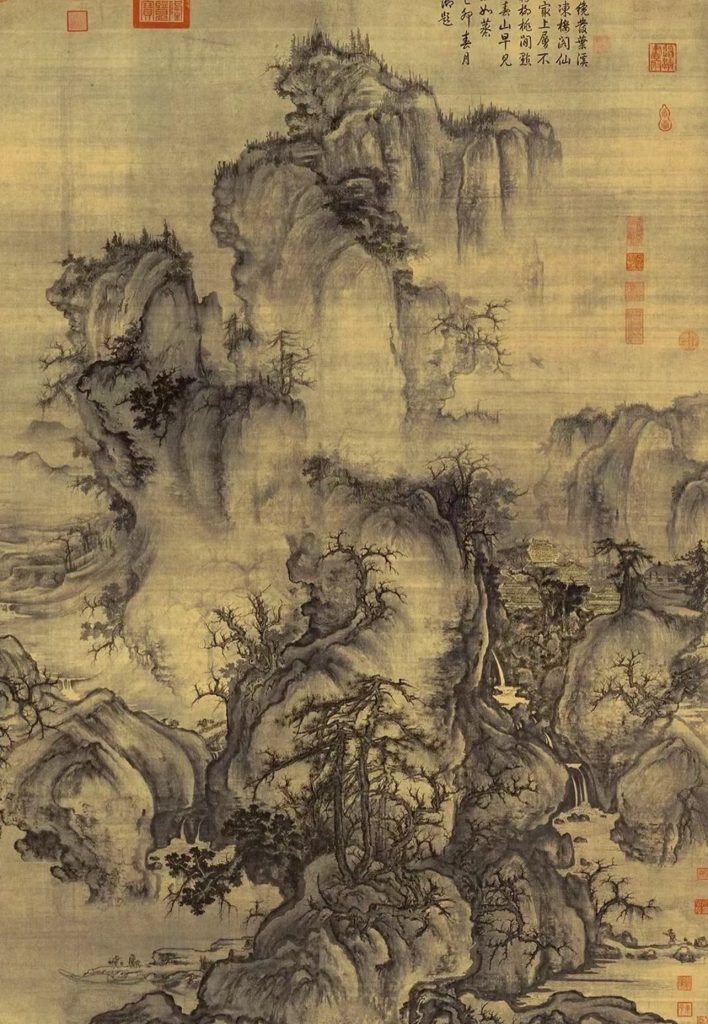

早春图

艺术品信息

作者 郭熙

时代 北宋

尺寸 158.3cm×108.1cm

类型 绢本设色长卷

题材 写意山水画

藏地 台北故宫博物馆

《郭熙〈早春图〉评述与分析》

一、内容:早春山水的诗意描绘

《早春图》是北宋宫廷画家郭熙创作的一幅绢本设色画,创作于神宗熙宁五年(1072 年),为郭熙晚年之作,现藏于台北故宫博物院。此画描绘了早春时节北方高山大壑的雄伟气势与生机勃勃之景。

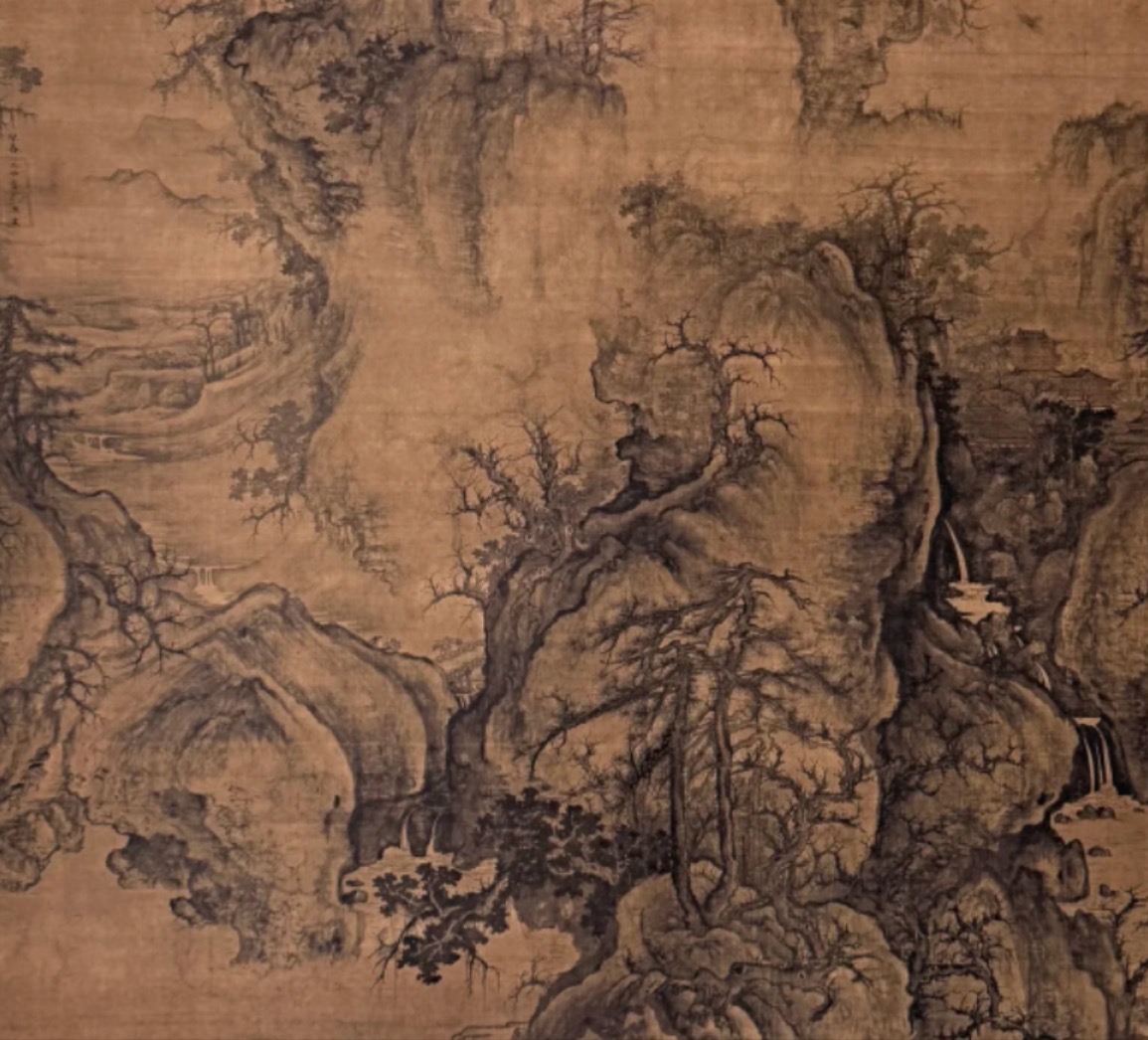

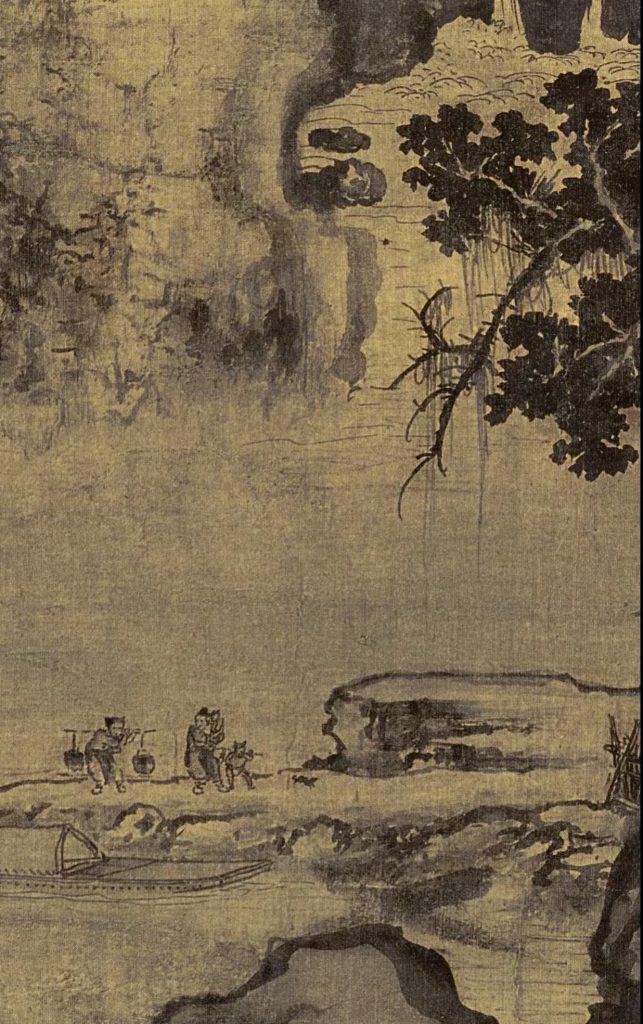

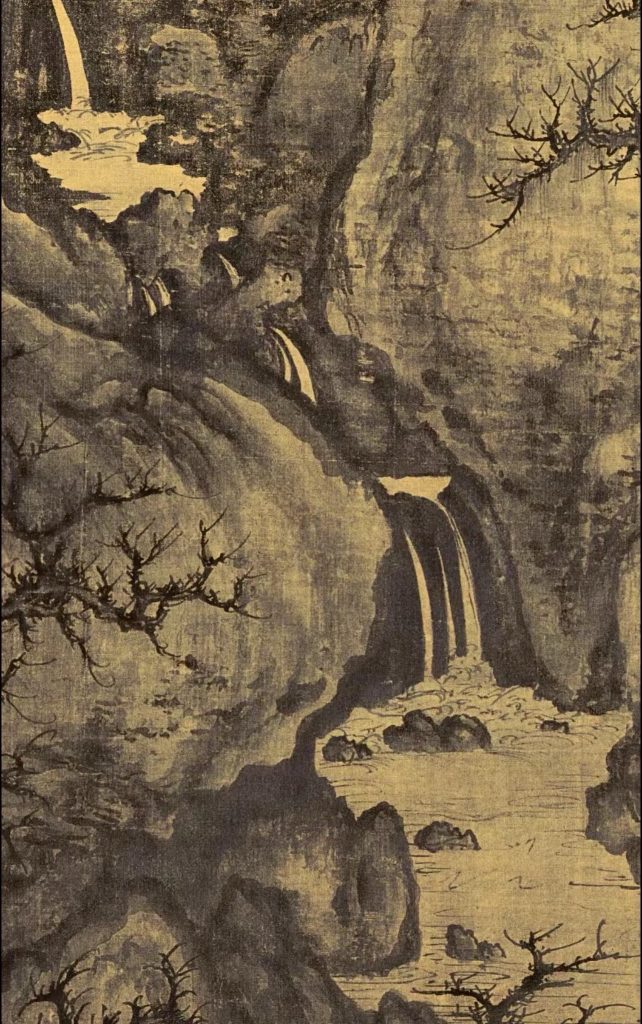

画面中,远处山峰耸拔,气势雄伟,云雾缭绕其间,仿佛仙境一般;近处圆岗层叠,山石突兀,山间泉水淙淙而下,汇入河谷。在水边、山间活动的人们为大自然增添了无限生机,有渔人收渔归来,有妇人怀抱婴儿,手牵黄发垂髫的小童,一家人欢愉还家,还有男子拄着竹篙准备登岸等场景,展现出春回大地的信息。山石间描绘有林木,或直或欹,或疏或密,姿态各异,树干用笔灵活,树多虫枝,枝条上多有像鹰爪、蟹爪之类的小枝,虽没有江南春来常见的桃柳相映,却能从山中焕发出的袅袅春雾中嗅出一丝冬去春来的暖意。

二、形式:艺术技法的卓越展现

(一)构图布局

采用全景式高远、平远、深远相结合的构图方式。主要景物集中在中轴线上,以高远之法表现主峰的雄伟,主峰结顶一笔施以浓墨,形成上有盖、下有承、左有据、右有倚的高低起伏之势;平远之法体现在画面中远处的山峦与天空的过渡,给人一种空旷、悠远的感觉;深远之法则通过画面左边的被虚化的远山与层层淡墨渲染的天空中间缓缓流下的泉水,使观者的目光随着流水为栈道上的行旅及樵夫的身影停伫,得到“深远”的视觉效果。这种构图方式使画面层次分明,气势浑成,为观者营造了“可行”“可望”“可游”“可居”的境界。

(二)绘画技法

- 皴法:运用卷云皴来表现山石的纹理和质感,线条圆润、灵动,富有变化,仿佛云朵在山间缭绕,增强了画面的动感和立体感。

- 设色:以淡墨和浅赭石等颜色为主,晕染出早春时节山间的淡雅色调,既表现出山石的质感,又营造出一种清新、明快的氛围,与早春的主题相契合。

- 线条:线条刚柔并济,富有节奏感。在描绘山石时,线条刚劲有力,表现出山石的坚硬;在描绘树木和人物时,线条则较为柔和,生动地表现出其形态和神态。

三、文化内涵:对自然的赞美与人文精神的体现

(一)对自然的赞美

《早春图》体现了郭熙对大自然的热爱和赞美之情。他通过细腻的笔触和精湛的技艺,将早春山水的生机与活力展现得淋漓尽致,让观者感受到大自然的神奇和美丽。

(二)人文精神

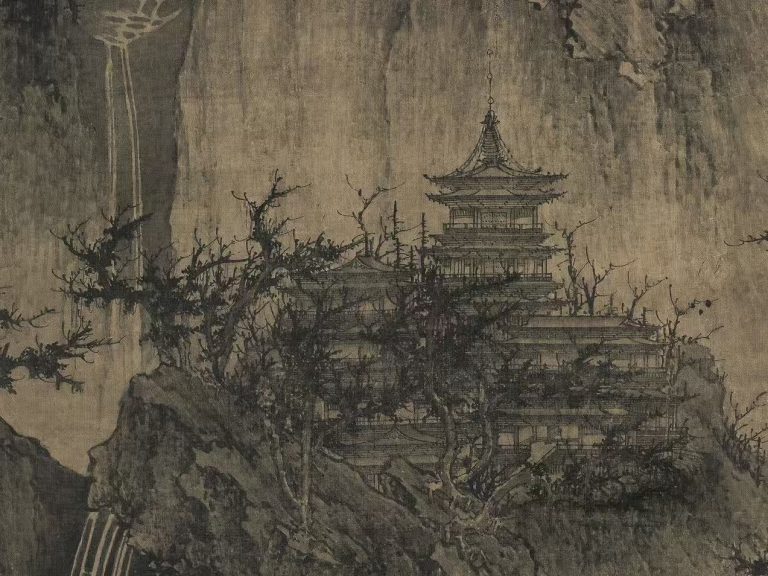

画面中的人物活动为自然山水增添了人文气息,体现了人与自然和谐共生的理念。同时,画中的建筑、桥梁等元素也反映了当时的社会生活和文化风貌,具有一定的历史价值。

四、题跋与钤印:历史传承的印记

画面左侧题有“早春,壬子年郭熙画”,下有“郭熙笔”长方朱文印一方,钤盖作者印章。此外,还有乾隆御题诗等题跋,以及众多历代收藏家的钤印,见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:跨越时空的艺术魅力

观赏《早春图》,仿佛能穿越时空,走进北宋的早春山水之中。画面中那雄伟的山峦、潺潺的溪流、灵动的树木和鲜活的人物,都让人感受到大自然的生机与活力。画家郭熙以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将早春的美景定格在画卷之上,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中体会到古人对自然的敬畏和热爱之情。这幅画不仅是一件艺术珍品,更是中国传统文化的重要象征,它让我们领略到了中国古代绘画艺术的博大精深和独特魅力。

《早春图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、流传有序的题跋与钤印,以及跨越时空的艺术感染力,成为了中国绘画史上的经典之作,值得我们永远珍视和深入研究。