清明上河图

艺术品信息

作者 张择端

时代 北宋

尺寸 24.8cm×528.7cm

类型 绢本设色长卷

题材 工笔风俗画

藏地 北京故宫博物馆

《张择端〈清明上河图评述与分析》

一、内容:北宋汴京的繁华盛景

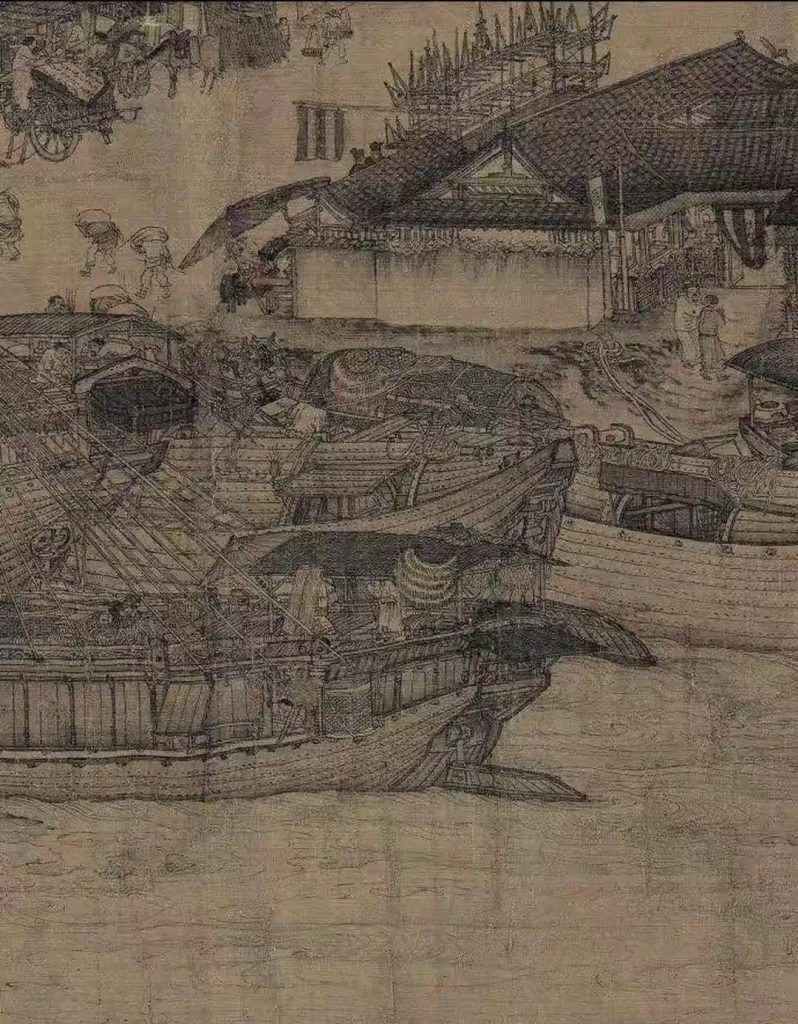

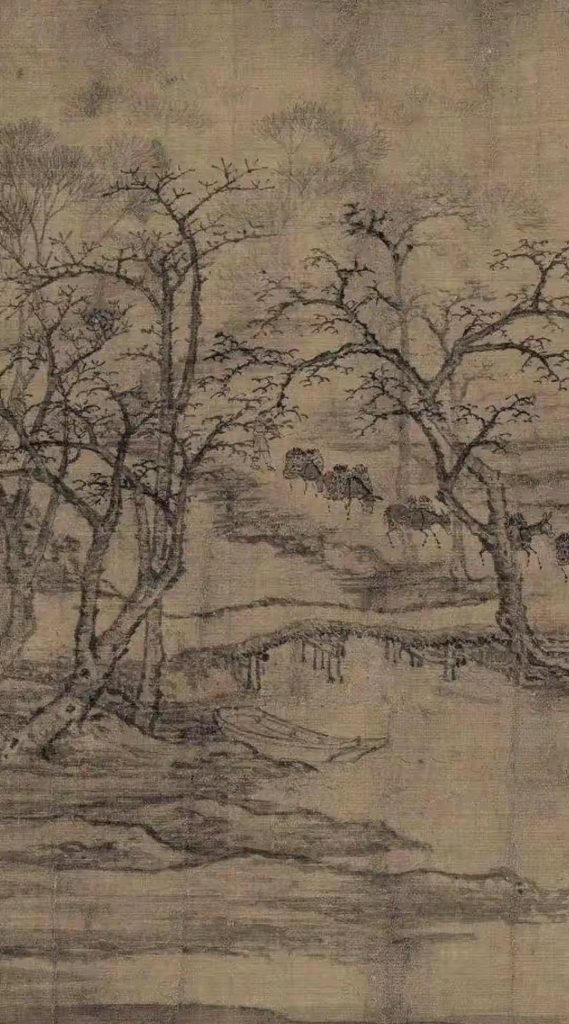

《清明上河图》是北宋画家张择端创作的绢本设色长卷,宽 24.8 厘米,长 528.7 厘米,现藏于北京故宫博物院。此画生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城东京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

画面内容大致可分为三个段落:

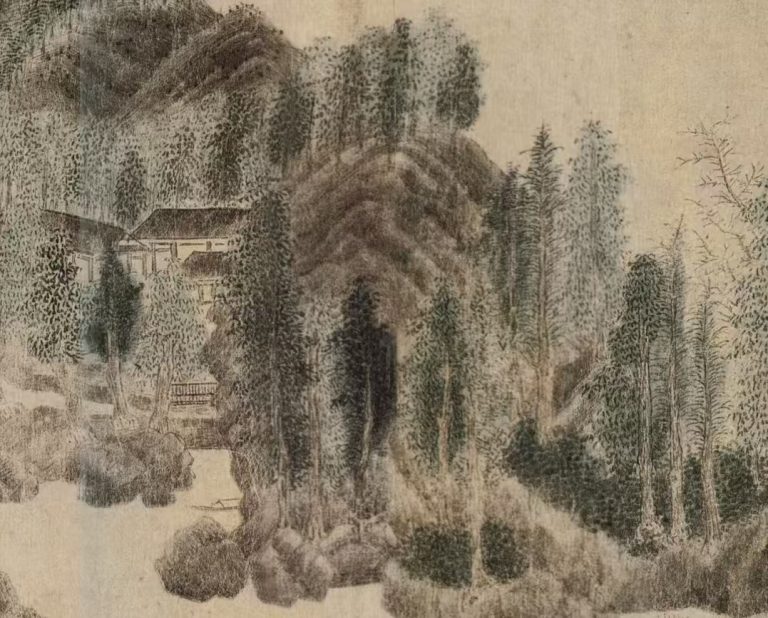

• 开首为郊区农村风光:小桥旁停靠着小舢板,几户农家小院错落有致地分布在树丛中,打麦场上有石碾子,羊圈里饲养着羊,展现出宁静的乡村生活场景。

• 中段是以虹桥为中心的汴河以及两岸船车运输、手工业和商业贸易活动:汴河上船只往来不绝,有的船只负载过重,船主雇了很多纤夫在拉船行进;虹桥上人头攒动,有坐轿的、骑马的、挑担的、赶毛驴运货的、推独轮车的,桥下还有船只正紧张地通过,描绘出繁忙的交通和热闹的商业景象。

• 后段为城门内外街道纵横、店铺栉比、车水马龙的繁华热闹景象:街道两边是茶楼、酒馆、当铺、作坊,商店中有绫罗绸缎、珠宝香料、香火纸马等专门经营,大的商店门首还扎“彩楼欢门”,悬挂市招旗帜,招揽生意。街市上行人摩肩接踵,有做生意的商贾、看街景的士绅、骑马的官吏、叫卖的小贩等,展现了城市生活的丰富多彩。

二、形式:艺术技法的卓越展现

(一)构图布局

采用散点透视构图法,突破了单一视点的限制,能够在一个画面中展现出广阔的空间和丰富的场景。画面从宁静的郊外逐渐过渡到热闹的城内街市,层次分明,结构严谨,繁而不乱,长而不冗,段落分明,主题突出。

(二)绘画技法

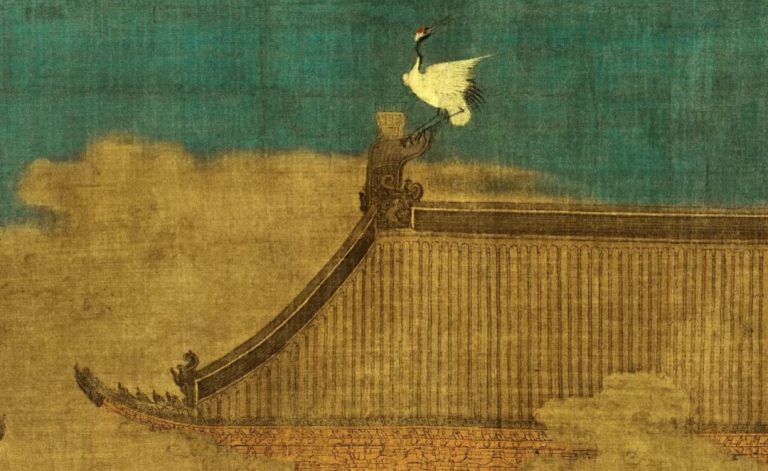

- 笔法:笔法严谨细密,兼工带写。在描绘人物和建筑时,线条细腻流畅,生动地表现出各种物体的形态和质感。例如,人物的服饰纹理、建筑的砖石结构都刻画得十分精细。

- 设色:设色淡雅,以墨色为主,略施淡彩,使画面既具有丰富的层次感,又不失古朴典雅的风格。

(三)细节处理

画中对各种景物和人物进行了细致而灵活的描写,在全长五米多的画卷中,共描绘了五百五十多个各色人物,还有大量的牛、马、车轿、船只、房屋、桥梁、城楼等。每个人物都有自己独特的身份和性格特征,如挑担人弓腰耸肩的姿势、拉车人吃力的样子、溜达的人闲散的神情等,都被刻画得栩栩如生。

三、文化内涵:社会现实的生动写照

(一)经济繁荣

画面中众多的店铺、繁忙的商业活动以及发达的交通运输,反映了北宋时期商品经济的繁荣。汴京作为全国的政治、经济、文化中心,商业活动极为发达,城市生活繁华,市场贸易活跃。

(二)社会阶层差异

画中描绘了不同阶层的人物,从达官贵人到普通百姓,从商人到工匠,展现了北宋社会的阶层差异。不同阶层的人物在生活方式、服饰打扮、行为举止等方面都有明显的区别,反映了当时社会的等级制度。

(三)城市管理问题

繁忙的市场和繁华的街道背后,也隐含着当时社会结构的复杂性和尖锐的阶级对立。例如,画中的繁忙桥梁场景不仅展示了交通的便利和商业的活跃,也暗示了因城市快速发展带来的管理挑战,如交通拥堵、社会秩序维护等问题。

四、历史价值:研究北宋的珍贵资料

(一)城市建筑

通过画面可以清晰地看到北宋时期都城的建筑风格,如城楼、桥梁、房屋等的结构和形态,为研究古代建筑提供了重要的实物资料。

(二)民俗风情

画中描绘了各种民俗活动和生活场景,如娶亲队伍、算卦先生、说书艺人等,反映了当时的社会风俗和人民的生活习惯,是研究北宋民俗文化的重要依据。

(三)科技发展

画面中的交通工具、建筑技术等也反映了当时的科技发展水平。例如,船只的制造工艺、桥梁的建筑结构等,都体现了北宋时期在科技方面的成就。

五、感受:穿越时空的艺术震撼

观赏《清明上河圖》,仿佛能穿越时空,走进北宋的汴京。画面中那热闹的街市、繁忙的交通、丰富的人物活动,都让人感受到那个时代的繁华与活力。张择端以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将北宋都城的盛景定格在画卷之上,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中体会到历史的厚重和文化的魅力。这幅画不仅是一件艺术珍品,更是中华民族的文化瑰宝,它让我们领略到了中国古代绘画艺术的博大精深和独特魅力,也让我们对古代社会的风貌有了更直观的认识。

《清明上河图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵和重要的历史价值,成为了中国绘画史上的经典之作,值得我们永远珍视和深入研究。