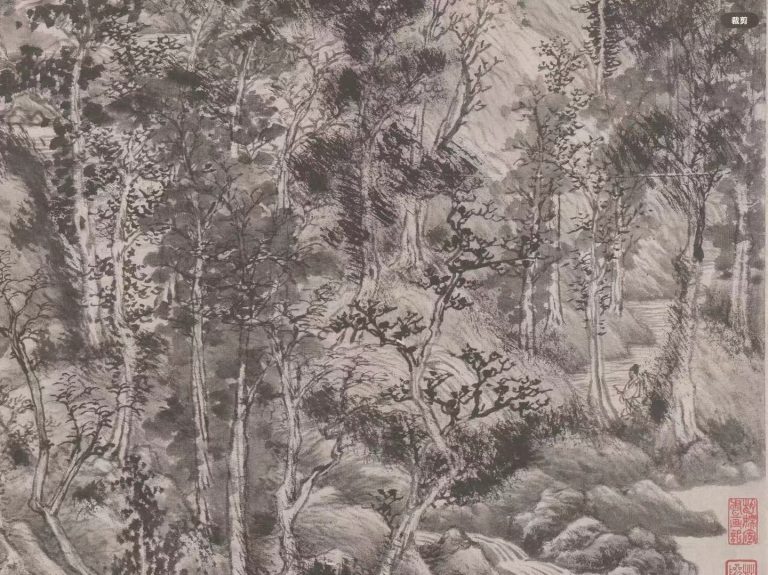

六君子图

艺术品信息

作者 倪瓒

时代 元代

尺寸 61.9cm×33.3cm

类型 纸本水墨立轴

题材 写意山水画

藏地 上海博物馆

《倪瓒〈六君子图〉评述与分析》

一、内容:江南秋色中的君子之姿

《六君子图》是元代画家倪瓒的经典之作,纸本水墨,纵 61.9 厘米,横 33.3 厘米,现藏于上海博物馆。画面描绘了江南秋色,近景坡陀上,松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木疏密掩映,挺拔而立。这些树木宛如六位君子,各自展现着正直特立的风姿。

画面中,六株树木是主体,它们形态各异,枝干劲挺,或直插云霄,或蜿蜒曲折,仿佛在诉说着岁月的沧桑和坚韧的品质。远景是平缓的远山,与近景的树木形成呼应,中间是宽广无波的湖面,占据了画面大部分空间,营造出一种空阔、清冷的氛围。

二、形式:艺术技法的独特展现

(一)构图布局

采用平远的章法和三段式构图,将画面分为远、中、近三个部分。远景的山峦与近景的树木相互映衬,中景的大片湖水起到了过渡和连接的作用,使画面层次分明,空间感强烈。这种构图方式简洁明了,却蕴含着深远的意境,体现了倪瓒对画面空间的巧妙把握。

(二)绘画技法

- 笔法:用笔简洁疏放,枯笔干墨运用自如。以干笔在树身和坡石的结构折转处及暗部略施擦笔,然后以淡墨破染,浓墨点苔,使山峦石坡具有厚重感,树木枝干富有层次感。轻重浓淡的墨色勾皴树木枝干,点染树叶,线条刚劲有力,富有节奏感。

- 墨法:墨色清淡,以淡墨为主,通过墨色的浓淡变化表现出物体的远近、虚实和质感。画面整体呈现出一种清幽、淡雅的氛围,体现了倪瓒“逸笔草草,不求形似”的绘画理念。

(三)留白处理

画面中大量的留白是倪瓒绘画的一大特色。湖面的留白给人以广阔无垠的想象空间,仿佛能让人感受到湖水的宁静与深邃。留白与实景相互映衬,虚实相生,使画面更加空灵、悠远,营造出一种“此时无声胜有声”的艺术境界。

三、文化内涵:君子之风的象征与表达

(一)托物言志

以树喻君子是《六君子图》的核心主题。六株树木象征着君子的正直、坚韧、高洁等品质,表达了画家对君子之风的崇尚和追求。在元代特殊的历史背景下,文人画家们往往通过绘画来寄托自己的情感和志向,倪瓒也不例外。他借六君子之姿,抒发了自己不愿与世俗同流合污、坚守自我人格的精神。

(二)隐逸情怀

倪瓒一生隐居不仕,追求自由、闲适的生活。《六君子图》中所描绘的清幽、宁静的自然景色,正是他内心世界的写照。画面中的树木、山水营造出一种远离尘世喧嚣的氛围,体现了画家对隐逸生活的向往和热爱。

(三)文人审美

此画反映了元代文人的审美理想。元代文人绘画强调“平淡天真”,追求一种自然、质朴、含蓄的美。《六君子图》以其简洁的构图、清淡的墨色、空灵的意境,完美地诠释了这种审美观念,成为元代文人绘画的典范之作。

四、题跋与钤印:历史传承的见证

画上有倪瓒自题:“卢山甫每见辄求作画,至正五年四月八日,泊舟弓河之上,而山甫篝灯出此纸,苦征余画,时已惫甚,只得勉以应之。大痴(黄公望)老师见之必大笑也。倪瓒。”此外,还有黄公望题诗云:“远望云山隔秋水,近有古木拥披陀,居然相对六君子,正直特立无偏颇。”这些题跋不仅为画面增添了文化内涵,也为后人研究倪瓒的创作背景和艺术思想提供了重要线索。画面上的钤印见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:跨越时空的艺术魅力

观赏《六君子图》,仿佛能穿越时空,走进倪瓒的内心世界。画面中那六株挺拔的树木,宛如六位风骨凛然的君子,让人感受到一种正直、坚韧的力量。清淡的墨色、空灵的意境,让人忘却尘世的烦恼,沉浸在一种宁静、悠远的氛围中。倪瓒以其精湛的技艺和独特的艺术视角,将自然之美与人文精神完美融合,使《六君子图》成为一幅具有永恒魅力的艺术杰作。

《六君子图》以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵和重要的历史价值,在中国绘画史上占据着举足轻重的地位。它不仅是倪瓒个人艺术成就的象征,更是元代文人绘画的杰出代表,对后世的山水画创作产生了深远的影响。