潇湘图

艺术品信息

作者 董源

时代 西蜀

尺寸 50m×141.4cm

类型 绢本设色长卷

题材 写意山水画

藏地 北京故宫博物馆

《董源〈潇湘图〉评述与分析》

一、内容:江南山水的诗意画卷

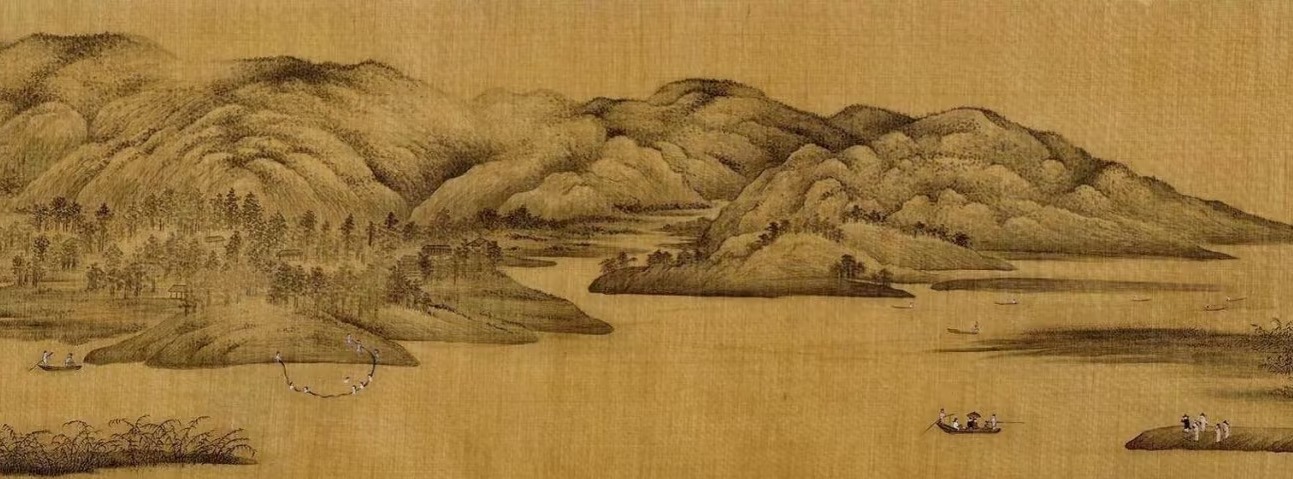

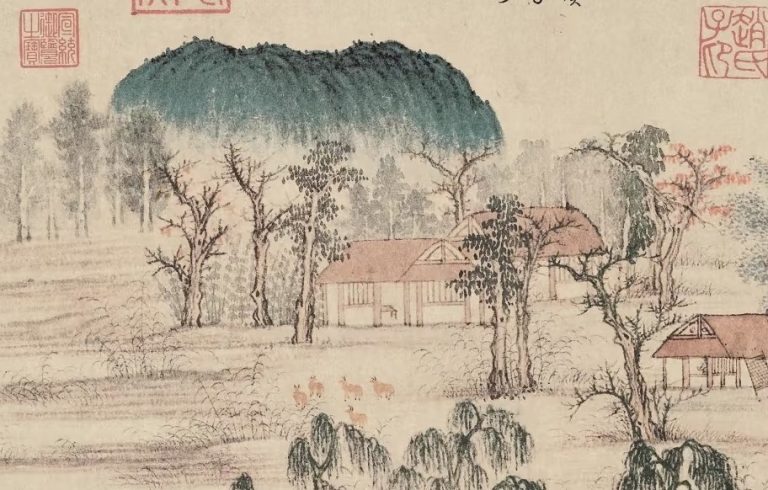

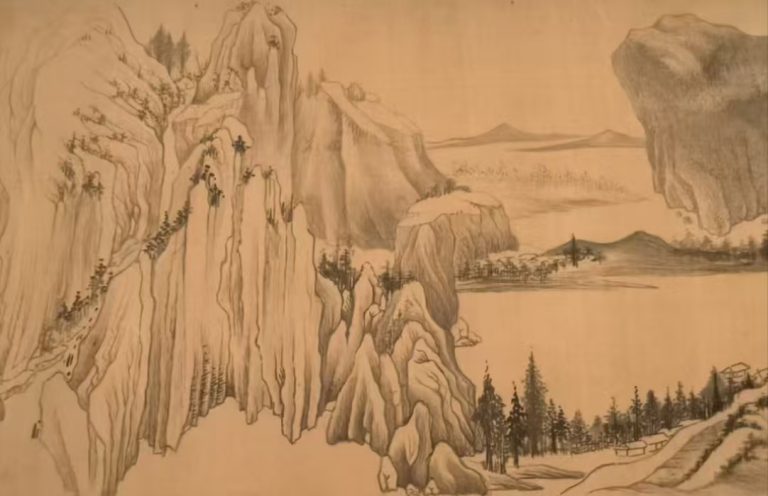

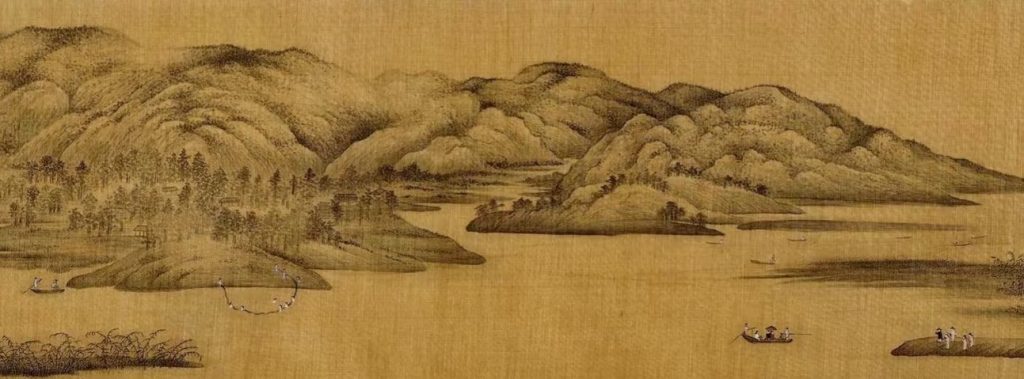

《潇湘图》为五代南唐画家董源的设色绢本山水画,纵 50 厘米,横 141.4 厘米,现藏于北京故宫博物院。此图描绘了南方山水的秀美景色,图绘一片湖光山色,山势平缓连绵。画面可分为前、后两部分,前半部分为沙渍平坡、荒疏芦苇,有两位红衣女子立于水泽汀岸,滩头有五名乐工对着迎面徐徐而来的小舟吹奏乐器,小舟内端坐一朱衣贵人,前有侍者下跪,后有侍者执伞,小舟首尾各有一人持篙摇橹;后半部分为远山茂林,水草迂曲,坡岸处十余个渔人持网捕鱼,姿态从容,神情专注,沙汀、苇渚间还有几只小艇荡漾。

二、形式:南派山水技法的典范

(一)构图方式

采用平远的构图方式,选取湘江一水面平阔之处绘湘江景色,三面有滩,近处几叶扁舟,岸边有拉网捕鱼和舟渡等场景,让画面有很强的空间感,呈现出江南山水的迷蒙与广阔。

(二)绘画技法

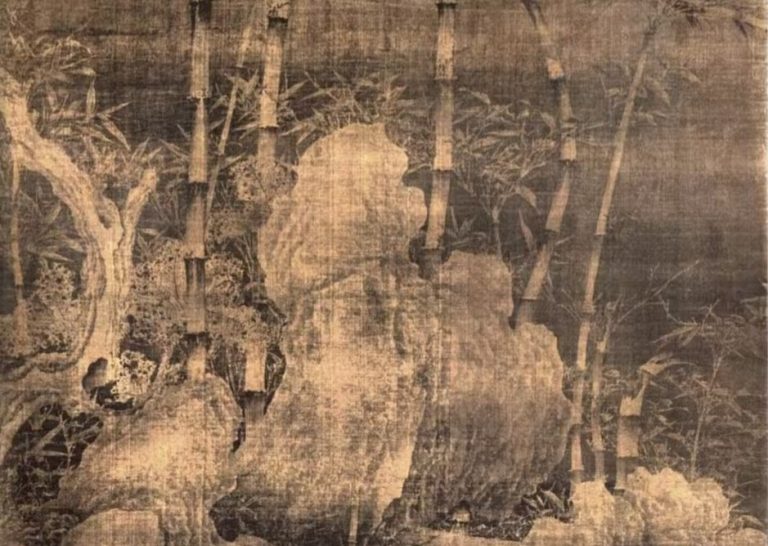

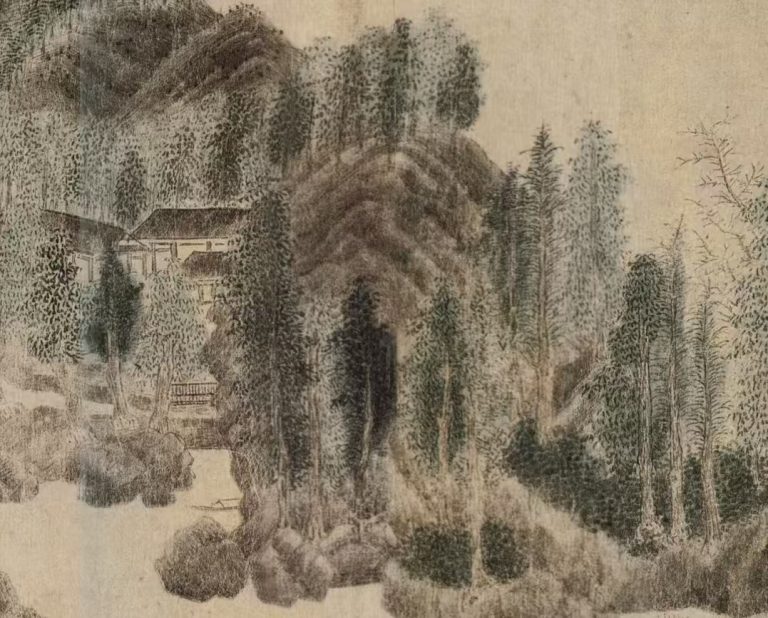

- 皴法:山峦多用披麻皴,并以墨点渲染山峦之上的植被,以淡点代染,在晴岚间造就出一片片淡薄的烟云,潮湿温润的江南气候油然而出。

- 设色:以墨为主,略掺有花青,水分较多,显得湿润而缥缈。点景人物用白粉和青、红诸色,凸出绢面,明朗而和谐。

- 线条:全卷由点线交织而成,墨点由浓化淡,线条细腻而富有变化,生动地表现出江南山水的细腻质感。

(三)人物表现

人物用勾线染色来表现,精细而工整,神情逼真,为寂静幽深的山林增添了无限生机,使画面动静结合,富有生活气息。

三、文化内涵:潇湘意象与文人情怀

(一)潇湘意象

“潇湘”在远古神话、历史典故以及流官文化的影响下,逐渐演化为一种具有圣王意向、怀才不遇、谪官远适、高洁清远等观念的文化母本。董源的《潇湘图》正是借助这一文化意象,传达出一种超脱尘世、向往自然的心境。

(二)文人情怀

五代时期南唐在江南立国,正朔、正统观念在金陵确立,为董源创作《潇湘图》提供了社会背景。此画体现了中国古代文人心中最好的江南,是文人寄情山水、抒发内心情感的重要载体,反映了文人对自然、对人生的思考和感悟。

四、题跋与钤印:流传有序的见证

《潇湘图》无作者款印,明朝董其昌得此图后视为至宝,并根据《宣和画谱》中的记载,定名为董源《潇湘图》。引首有董其昌行书题记,后隔水有王铎跋,后幅有董其昌跋二则及袁枢跋。钤有明“典礼纪察司印”朱文半方,清卞永誉、安岐、嘉庆、宣统内府等鉴藏印记。这些题跋与钤印见证了该画在历史上的流传与收藏,反映了不同时代人们对这幅作品的珍视和推崇。

五、感受:平和恬淡的艺术魅力

观赏《潇湘图》,仿佛能感受到江南山水的宁静与淡泊。画卷中那平缓的山峦、迷蒙的烟云、悠然的渔舟,都让人沉浸在一种平和、恬淡的氛围之中。画家董源以其精湛的技艺,将江南山水的神韵展现得淋漓尽致,使观者在欣赏艺术之美的同时,也能从中体会到中国古代文人的精神境界和审美情趣。这幅画不仅是一件艺术珍品,更是中国传统文化的重要象征,它让我们领略到了中国古代艺术的博大精深和独特魅力。

《潇湘图》作为“南派”山水的开山之作,以其丰富的内容、独特的形式、深厚的文化内涵、流传有序的题跋与钤印,以及跨越时空的艺术感染力,成为了中国绘画史上的经典之作,值得我们永远珍视和深入研究。