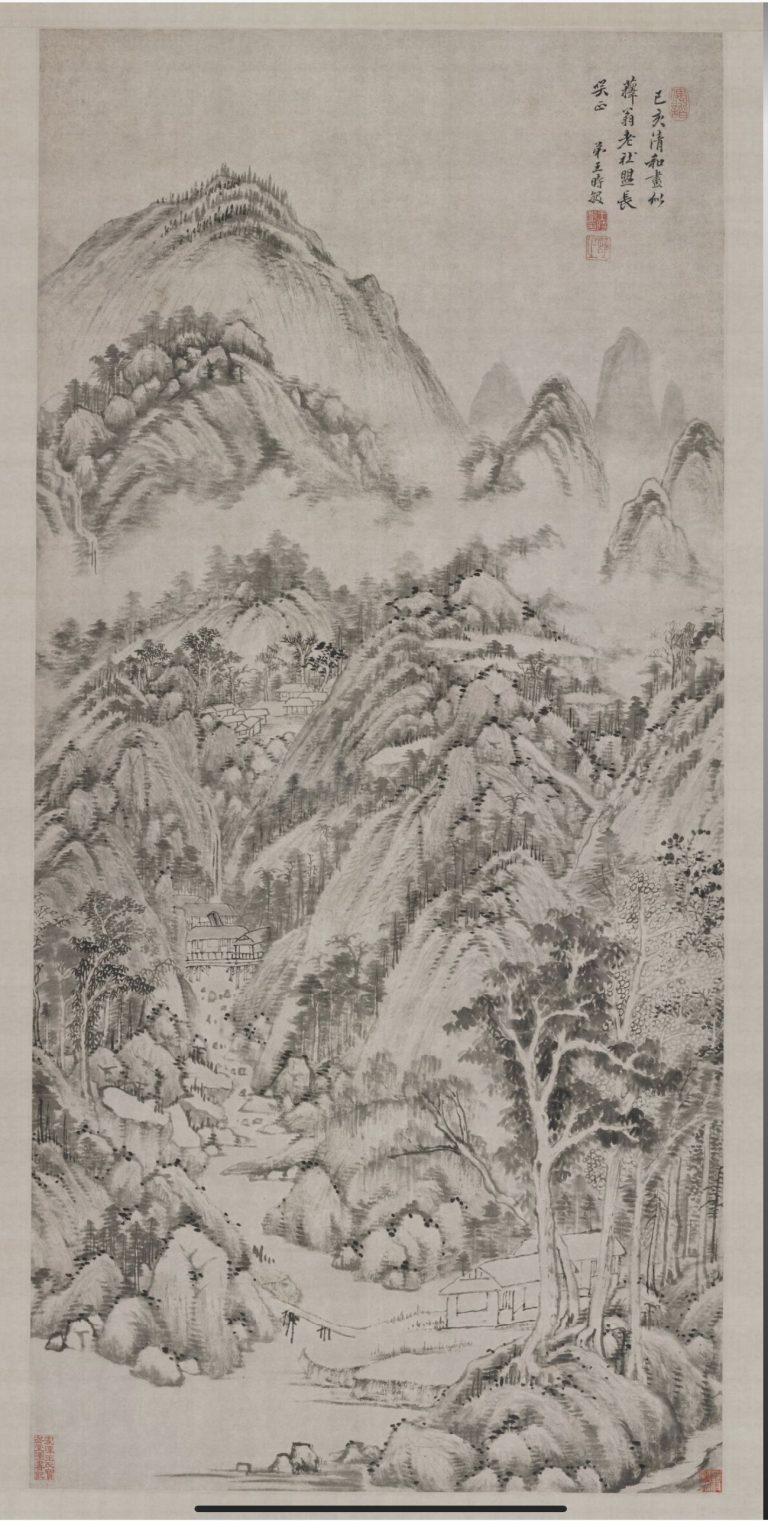

重屏会棋图

艺术品信息

作者 周文矩

时代 五代

尺寸 40.2cm×70.5cm

类型 绢本设色长卷

题材 工笔人物画

藏地 北京故宫博物院

兄弟之间——浪漫理想中的重屏会棋图

一、画面内容

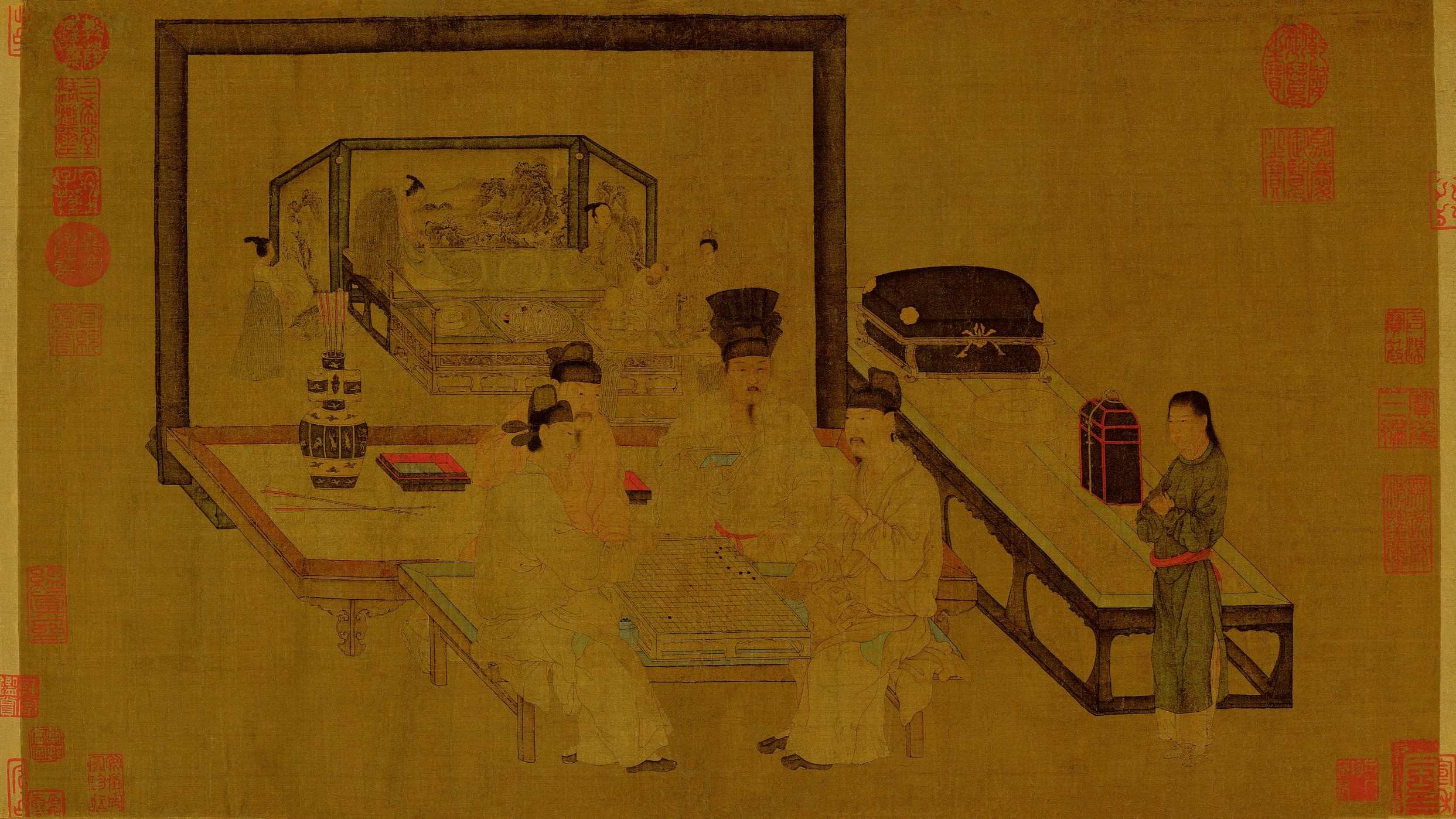

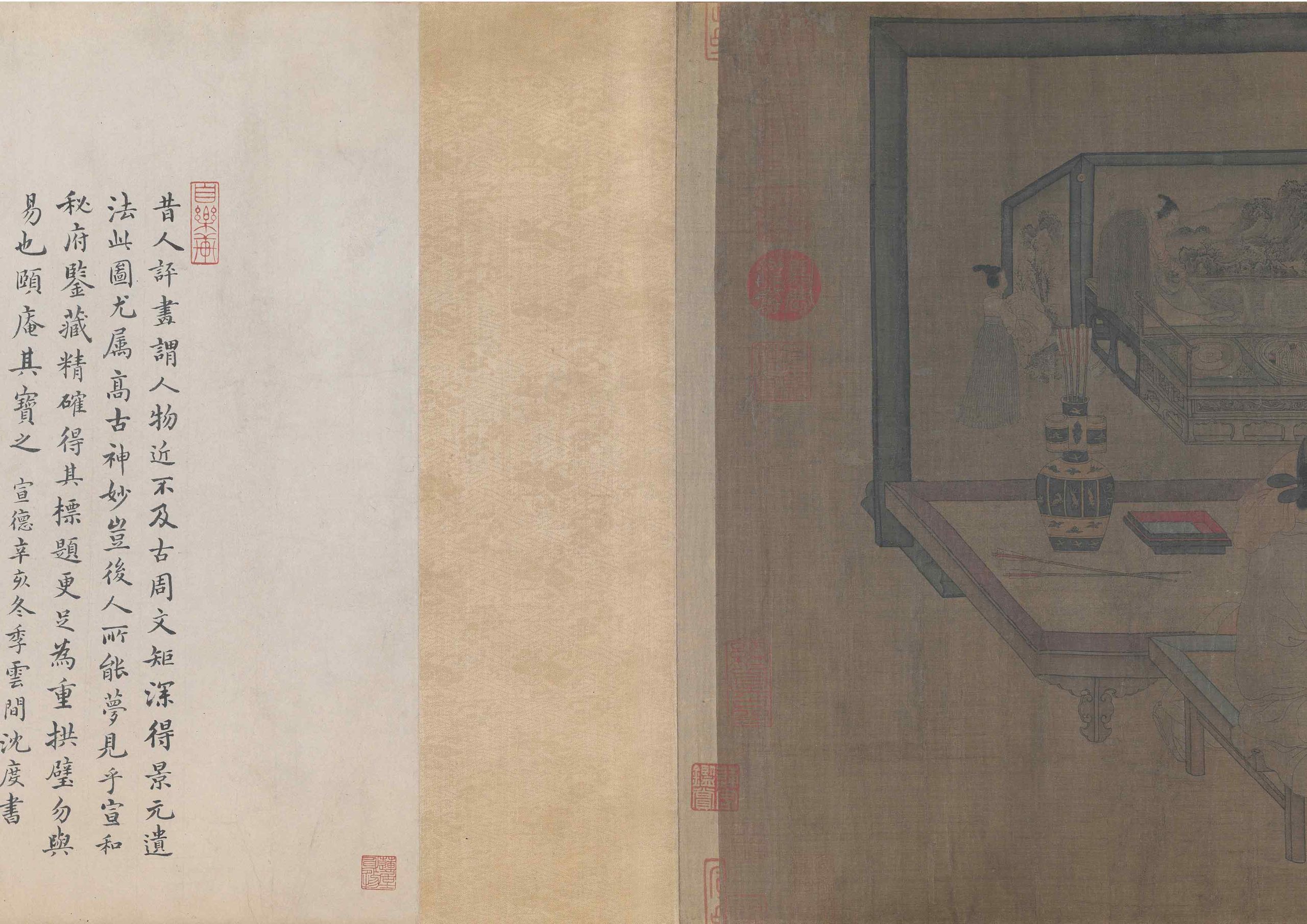

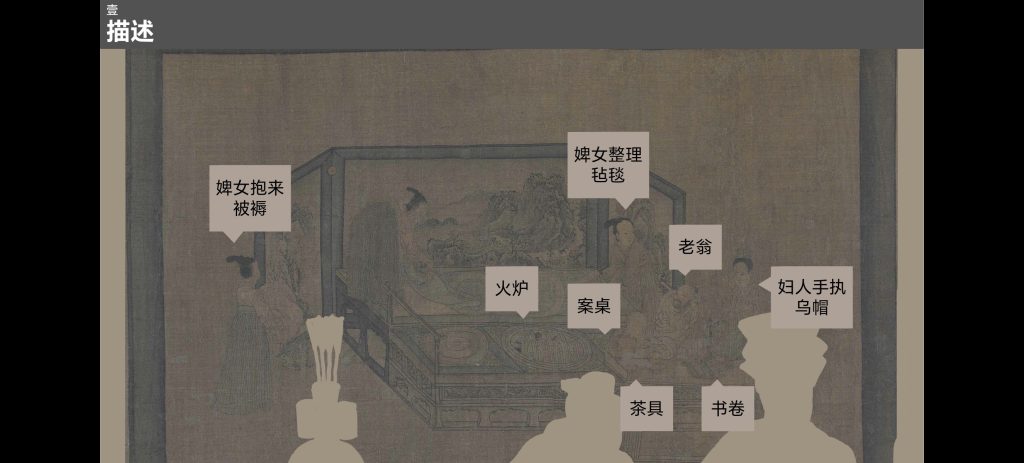

1.概览全图

画面正中绘两人据前榻对弈,两人据后榻旁观,一童侍立,中心人物是那位戴高帽的长者。右几置衣笥巾箧,左榻设投壶棋盒,背后竖一屏风,上画一老翁据床而卧,一妇傍立,三侍女捧褥铺毡,床后又立一三折山水屏风。因在屏风中又画屏风,故曰“重屏图”。

2.人与物

居于整幅画面中心,观棋的有两人:戴方山巾,手执一用来记录对弈中棋子的簿子的是南唐中主李璟。身旁与他同榻观棋,身着朱磦色衣服、头戴普通襆头、一手搭在一名执棋者身上的是李璟的二弟晋王李景遂

对弈者中右侧执白子、目视对手、手势似乎在提醒对手的是李璟的三弟齐王李景达,左侧执黑子、举棋不定的是李璟的小弟江王李景逿。

会棋者中景遂与景逿目视棋局,景遂一手置于景逿的肩上,似乎是在鼓励小弟,显得十分友善。景逿似乎刚刚提醒完小弟赶紧落子,但手还尚未放下。唯有李璟手执记谱册,目视前方,若有所思。看得出来,他对棋局是十分满意的,当然,他应当会在心中担心这种气氛能持续多久。

右侧另有一小仆人恭敬侍立,衬托出主要人物硕大的体态。

观棋者坐榻上放有一个错金投壶与两支箭,一只打开的、用来放置蓝色记谱册的漆盒。而右侧的长条食案上则放置有一个尚未打开的漆食盒、一个坐垫、一个箱箧。

3.时空想象

从投壶到围棋再到食盒,我们可以看到这是一幅题材明确的帝王行乐图,而画家周文矩有其巧思之处,便在于通过这三个器物的摆放,向我们揭示李璟兄弟在三个时空的连贯动作,过去,他们曾在游玩投壶,现在他们正在对弈观棋,未来,他们将要吃食餐点,一幅画描绘三个时空,令人感叹画家之妙想。

我们再回到画中的另一重空间,屏风上去,坐榻后设一单面大屏风,屏风中所绘,合白居易诗唐代诗人白居易《偶眠》的诗意:“放杯书案上,枕臂火炉前。老爱寻思事,慵多取次眠。妻教卸乌帽,婢与展青毡。便是屏风样,何劳古画贤。”其意在于追求淡泊、闲适的生活,正切合该图的主题。(笔者在此简单描述屏风所画为所画与诗意相对作证:老翁前有一桌案,案上左侧为茶具,右侧为书卷,老翁左侧为火炉,老翁右侧妇人手执老翁脱下的乌帽,后侧两位婢女正整理毡毯,左侧一婢女抱来被褥。)

4.绘制时间

这件作品原件绘制的时间不可能在937年之前,其缘由是画中少了一人即李璟的大弟楚王景迁,他病故于937年。周文矩必定是奉旨绘于景遂被立为太弟之后,具体时间可从李璟的幼弟景逿身上得到答案,景逿(938~968年)享年31岁,画中景逿的年龄差不多是在弱冠之时,即保大年间(943~957年)末是绘制原作的大致时间,再晚就不可能了,原因有二:其一,交泰二年(959年)七月,景遂被杀,画中不可能出现景遂;其二,景遏到了留须的年龄了。(引自[4]余辉.《重屏会棋图》背后的政治博弈——兼析其艺术特性[J].故宫学刊,2015,(03):204-219.)

二、作家之思

1.描法

《重屏会棋图》技法的创新首先表现在线描方面。“战笔描”或称“水纹战笔描”是世人公认的周文矩的创新技法。实际上所谓“战笔描”涵盖了三方面的内容,即衣纹结构、人体结构、行笔方式,这三项内容标志着中国人物写实画的成熟。这也就是确定《重屏会棋图》具有划时代意义的一个重要依据。

也就是说,这个时期,画家们在对于以上三点的把控上,已经非常成熟了,特别是人体结构,行笔方式与衣纹结构对于中国画的描法而言拥有自己的一套规则是毫无疑问的,但似乎对于人体结构而言往往我们不会说有什么具体的方法来解释,但作为一个成熟的绘画形式而言,没有一个专门的成体系的观察方式几乎是不可能的,所以以笔者浅薄的见识来看,这个时期应当会有一种解剖学相近但不相同的一种方法来解释人体结构的原理,而不仅仅只是用简单的类似“骨法用笔”这样的概念来阐释人体结构。

《重屏会棋图》的行笔方式是为了表现质感而创造的表现技法:中国的丝绸大致可分两种,一种厚料,一种薄料,薄料需要画的更加轻盈、通透、少折,并且由于薄料相对较轻,故一段衣服往往只会往一个方向下垂,比如周昉的簪花仕女图就是典型,但对于厚料而言,其需要画的更加厚重、多褶,因为其本身质地较重,故一段衣服会往多个方向下垂,且褶皱会比薄料更多更复杂。于是对于周文矩来说,对这两种衣料的表现就需要不同的技法(这里重点要提到的是,周昉此人是谈周文矩的描法不能避开的一个人,因为周文矩本就学习周昉画法,后推陈出新,而且此二人相距时代并不算久远,故在此比较二人,以为典型);描绘薄料时所用技法即多为“高古游丝描”与“琴弦描”的组合(或可称为“周家样”,即在袖子上以琴弦描绘自上而下的衣纹,其余地方多以高古游丝描绘制,可于簪花仕女图、挥扇仕女图、周昉所师法者张萱的捣练图中窥得一斑),描绘厚料时则用周文矩自己独创的“战笔描”其头宽尾细,流畅劲挺。

2.色彩

(1)巧思

《重屏会棋图》的用色相对浅淡,着色朴素温和,大量地方不予着色进行留白,着色部分则以表现物体质感为主。这种浅淡、但不失规矩的画法体现周文矩了线描特色和画风。

例如画面中最为突出的李景达,其衣纹用重墨勾勒,暗部又用浅淡的朱膘分染过(笔者认为未必是朱膘,更像是胭脂加墨),不仅加强其颜色对比,还用分染法凸现其衣服质感,使其形象凸现在最前面。

此图的设色虽多用矿物颜料,但未层层积染或浓涂重抹,而只是在勾线后清淡地施以颜色。主要依托的是墨线的轻重关系与色彩的对比关系来进行前后位置处理。例如那两组色彩鲜艳的大漆盒(放置记谱册的),红黑相间的大漆盘本身就色彩对比强烈,十分亮眼,而周文矩则降低其明度、使之有高饱和度,以此让这两组大漆盘自然地待在了人物的后面。

当然,虽然并未浓抹重涂,但本作中运用的色彩种类并不算少,朱砂、朱膘、藤黄、赭石、汁绿、石绿、花青、胭脂,以及大量的留白,种种颜色的运用,但却又让整张画十分和谐,让人不禁怀疑,作者在绘制本卷时是否平涂过底色?

(2)分染

本卷在色彩上的主要技法是平染、分染、罩染。我们可以借此机会来简单的谈一谈中国画中的分染问题。(为帮助辩识:本画中平染的部分有家具、投壶、衣带等,分染的有衣帽、颜面,罩染的有家具、衣物的固有色。)

分染的功效主要是为了表现物体的立体变化,比如对颜面的分染表现了无边界线物体立体变化的分染方法,衣物的分染表现了有边界线物体立体变化的分染方法,但总体来说其实就是在体现某个形体的前后关系。

这里必须要明确分染的实质,其看似表现的是明暗关系,实则不然,在中国文化求本的理念中,事物的固有变化(固有色)是本,而光线的变化(光源色)是表,比如在《重屏会棋图》中分染的是物体本身的形体变化规律而不是光线变化规律。换句话说,中国画注重的是一件物体的固有体积,它固然追求一定的体积感,但并不要求强烈的体积感,它不在意光源直接的照射带来的体积感,也很少在画面中出现一个固定光源,而是模拟物体在只有散射的光线的环境下表现出的体积。

所以中国绘画往往是有体积感的,但这种体积感与西方的绘画相比,特别是与13世纪以后的西方写实绘画相比,体积感是相对较弱的。这或许就是为什么同样的两张绘画,中国的写实画与西方的写实画放在一起,往往西方的写实画更加抓人眼球一点的原因之一。

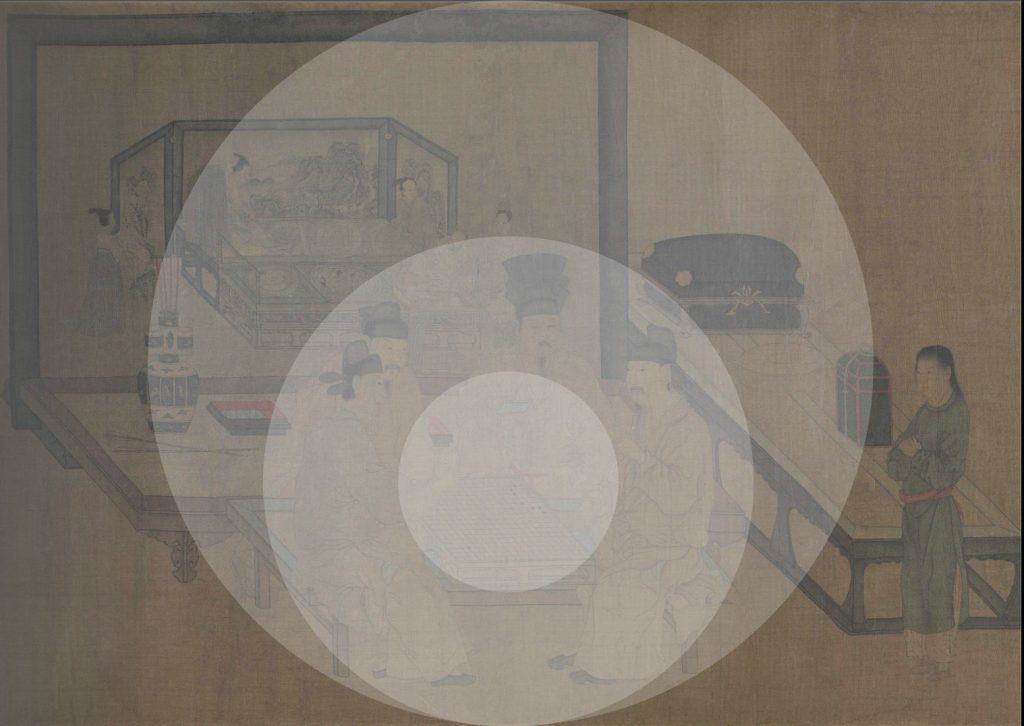

(3)构图

中心构图的艺术处理手法(一个有趣的巧思)《重屏会棋图》的整体画面是中心构图 ,但在这个中心中又通过不断的变化来突出最后的中心人物。第一个变化作家让是会棋与观棋的人物组下移,避开了绝对的中心位置,使中心画面独立形成非常舒服的感知效果。

第二个变化是视觉中心继续下移至棋盘,人物组又以棋盘为中心,构成了人物组的活动中心。

第三个变化是由棋盘影射出反向视觉效果,即弈棋者的动作表情,观棋者的神态,使画面情趣由下部再次返回上部,并形成两个对立的矛盾中心。

当矛盾中心出现后,围观者则成为观画者赏析的内容。这是作者精心设计的视觉过程,可见作者对生活的理解和再现能力非同一般。(引自[1]王云芳.《重屏会棋图》艺术探析[D].山西大学,2012.)

三、行乐皇家

1.慵懒和睦

本作表面上来看是一幅帝王行乐图,是希望以兄友弟恭欢聚一堂体现帝王家的和睦,是偷得浮生半日闲的弈棋帝皇家族,表现出李璟本人对悠然游戏生活的向往,而背后屏风上所绘的白居易《偶眠》诗意也同样如此,这位唐代诗人用一种慵懒颓唐、闲适自足的意趣描绘着自己的晚年生活,饮茶读书烤火炉,倦了就有妻妾可整理床榻,安然居于床上,在山水屏风之间卧游,不必被外界琐碎喧嚣的俗事所打扰,这是他晚年一贯的风格,也是他怡然自乐的一种乐天精神,或许这也是李璟所羡慕的神仙隐士般的生活。(若对白居易的诗意不明、或想进一步了解其内涵,参见[2]高婧.白居易与《重屏会棋图》[J].文博,2007,(03):54-57.)

2.嗣位争、非兄弟、是臣子

但如果我们进入南唐史,了解李璟在继位前后的故事就知道,这位李中主与他的兄弟、特别是太弟李景遂似乎关系并没有画中表现的那么“兄友弟恭”,至少在心中绝不是恭亲友爱,在根据任爽先生的著作:《南唐史》第七章来看,在李璟和他角逐皇位的四位兄弟之中,四弟李景达本人擅长军事早年能得到父亲李昪的宠爱,五弟李景逿则有母亲种氏作为后台。二弟李景迁在19岁便一病而亡了,没有参与到本作与最终的嗣位之争中去,不作赘述。李璟虽然是嫡长子,但由于李昪更希望能有一个“铁腕式”的人物,李璟本人的书生气让他终归不能得父亲喜爱。而三弟李景遂是一个很有手腕的人物,他善于拉拢人心,背后也常常若隐若现的出现南唐土著一党的影子,这已经足以让他在李昪心中的地位上升,比如野心极强的宋齐丘及其党羽。在这些人中,景迁亡故,李景逿与李景达没有景遂的手腕与党羽的支持,实际不能对李璟构成威胁,只有李景遂才是李璟最大、最危险的对手。

于是在李昪死后将近一旬(李璟死于二月二十二日庚午,遗诏于二月二十八日丙子宣布,此时三月一日),李璟势单力薄惧于李景遂与其党朋仍旧没有继位,李景遂也毫无让步的意思,双方僵持不下,直到北方的侨寓人士站出来支持李璟,李璟才正式继位,但仍旧不得不与诸弟盟誓,约定兄弟世世继立,即兄终弟及之意,李景遂见大势已去,只好暂时作罢。(引自任爽《南唐史》第七章)从这里开始李景遂便不断纠结其朝中势力与宋齐丘诸人发展势力,无论是保大五年的册封太弟,还是交泰元年逼迫李璟禅位无不可见其野心勃勃,而且李璟一眛的拔擢几个兄弟,看似是一团和气,实际更像一种政治妥协,他们私下的关系表面或许仍能游宴一二,但心中绝不是我们通过画作所能见到的那般美好。

这点便在李景遂逼迫李璟禅位之后,李景遂上表要求“归藩”,李璟顺水推舟,封其为晋王,加拜天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令,另立长子燕王李弘冀为皇太子,参治朝政,而没有另立原定的“兄终弟及”顺位继承人李景达可见一斑。

并且刚刚登上太子之位的李弘冀地位并不稳固,唯恐有朝一日李景遂东山再起,卷土重来,同样也是忧心忡忡。李璟曾因事斥责李弘冀,话到怒处,竟以“吾行召景遂矣”相威胁(这种态度笔者认为不能算作李璟对景遂的看重,更像是中主故意挑起叔侄之间的矛盾,希望借刀杀人。李璟虽然在史书的评价中说他慵懦柔弱,但这个看起来颇有儒者风范(特指他的外貌)的皇帝未必真的缺乏政治手腕,从他能够夺嫡的方式上并不难看出,这里不过多展开,具体见任爽老师的《南唐史》第七章“嗣位之争”,其中对这一系列事件进行了详细分析。)更使李弘冀杯弓蛇影,坐立不安。李景遂在洪州,曾因小过,将“都押衙”袁从范之子杀死。李弘冀知道此事以后,便派亲信送毒酒给袁从范,令其毒死李景遂。袁从范受命,便乘李景遂击鞠口渴、向随从索水之机,以毒酒进献。李景遂中毒暴亡,年三十九。李弘冀恐事机泄露,串通李璟近侍,声称李景遂死前曾有言曰“上帝命我代许旌阳”,一定是羽化做神仙去了。李璟本与李景遂积怨十余年,至此了却一块心病,也便不加追究,止下诏废朝七日,草草了结了这一场公案。(引自任爽《南唐史》第十一章“南唐的衰落”二“清洗党朋”)

我们从李璟对待这件事的态度上也可见他在亲情上并没有那么在乎李景遂。或者说在如何对待李景遂这个人的问题上,哪怕中主真的如史书所说的有“仁厚、宽大”之心,也未必会再把这位皇太弟当做亲人,兄弟,他的存在或许早已经被当做一个野心勃勃的臣子、维持帝王家体面的工具、或是其他什么存在了吧。而前文提到本作比较可能绘制时间在957年之前,也应是考虑到此时宋齐丘诸人与李景遂还未逼宫李璟,所以至少表面的和平仍旧能保持,而且笔者认为本作应该不会晚于保大五年后太久。

3.政治宣传

而当我们再回到棋局,此时李璟作为观棋者,虽也深入棋局中,但仍旧保持冷峻平静的形象与其他三位王弟沉迷于棋局,甚至小弟李景达与三弟李景逿已经不顾君臣礼仪将一只鞋子脱下,翘起一只腿的形象形成反差,(李景遂应当也没有好好穿鞋子,细看应该是一个半脱不脱的状态)凸现他君子的形象。这种不顾君臣礼仪的动作,应当能被视为几人亲如兄弟,不拘小节的一种宣传。

接着我们来看本画的座次,李璟与李景遂同座,成“一字并肩王”(但李景遂应该不是一字并肩王),表示了这位太弟的地位之高,而次座的是三弟李景逿坐于李璟左手,而再次的是小弟李景达与李璟相隔较远,这与李璟的传位次序是一致的。同时也提现了古人尊左崇东(也就是说因为君主一般坐于北,面朝南,坐在君主左边的地位更高(也就是坐于东方、面朝西),此时李璟面朝南面,背后是北面,李景遂与李璟同坐但位于君主右手故位低一等,李景达位于李璟前方面西坐东是臣子位再低一等,李景逿面东坐西再低一等)的思想。这也是按照李璟在登基时对兄弟们作出“兄终弟及”政治妥协的继承顺序排下的座次,此间的政治意图不言而喻,无非是为了让几位不安分的兄弟们能够放心,也让他们背后的势力放心,当然这种宣传手段能否起效另说,但形式是必须要走的。

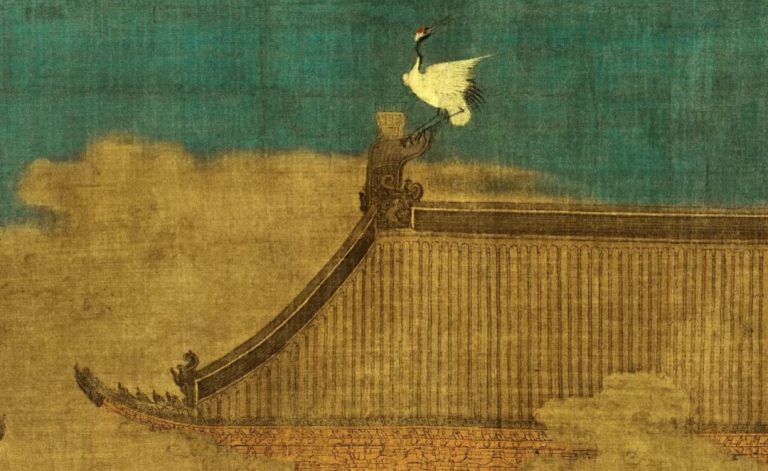

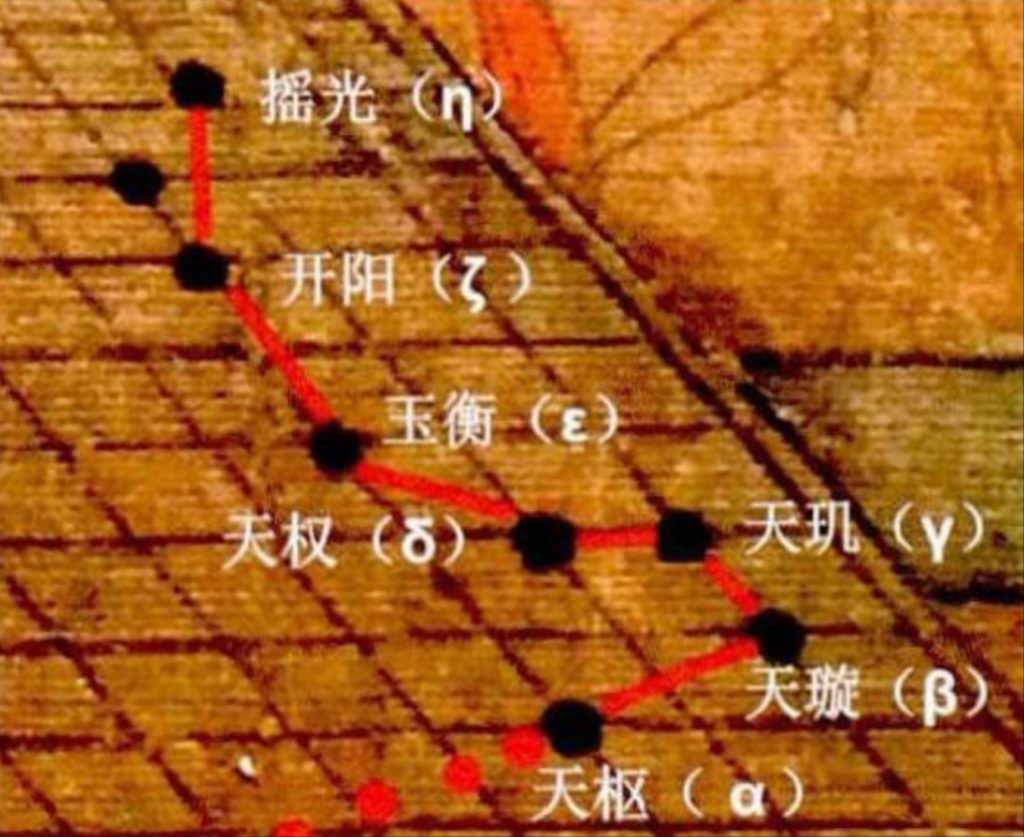

4.七政星明

我们再把目光放到位于画面中心下方的棋盘之上,不难发现,棋盘之上竟只有8枚黑子,全无白子一枚,这从任何围棋的角度都是不合理的,那么也就只有两种可能,要么是棋盘上的白子所绘的白粉全都脱落了,要么是绘者有意为之,但无论如何,黑棋的棋形是非常明确且十分奇特的,右上方的黑棋棋形如同缺少天枢星的北斗七星(还有开阳星左上方的辅星、辅星即未标名的黑子)一样

而左下方守角的则好像北极星一般,而只要景达把手执的黑棋下到应有的位置,缺少头星的北斗七星就完成了,而由于天璇星与天枢星两星连线延长五倍就可以找到北极星,故得名指极星。

而北极星在我国古代又称紫薇星,是苍穹中地位最高的星,故称之为帝星,北斗七星围绕着北极星运转,也就是古人所说的“七政星明”的星象,而在这里,意表祥瑞,是为国昌(因七星明)臣强(因辅星明),(輔星傅乎開陽,所以佐鬥成功,丞相之象也。“七政星明,其國昌;輔星明,則臣強。”见房玄龄《晋书》志 第一章 天文上)李璟或许是隐寓三个弟弟要按照李璟的安排行事听命于他,做好臣子的本分,尊崇他们的大哥;兄弟同心,即可是国家昌盛。

四.人物几何

笔者单独要提一下这张画作中的人物是怎么考证出来的,我们要感谢古人对绘画作品的探究,特别是王明清先生,如果不是他在南宋时期的识读与记录,我们未必能明确这张画所画之人为谁,后人也未必能再推论出这张画面中隐藏的诸多信息。单国强先生在他的文章中已经提到过古人考证的脉络,本文不再画蛇添足仅摘录其中部分内容,若有兴趣,请移步原文,更为完整。

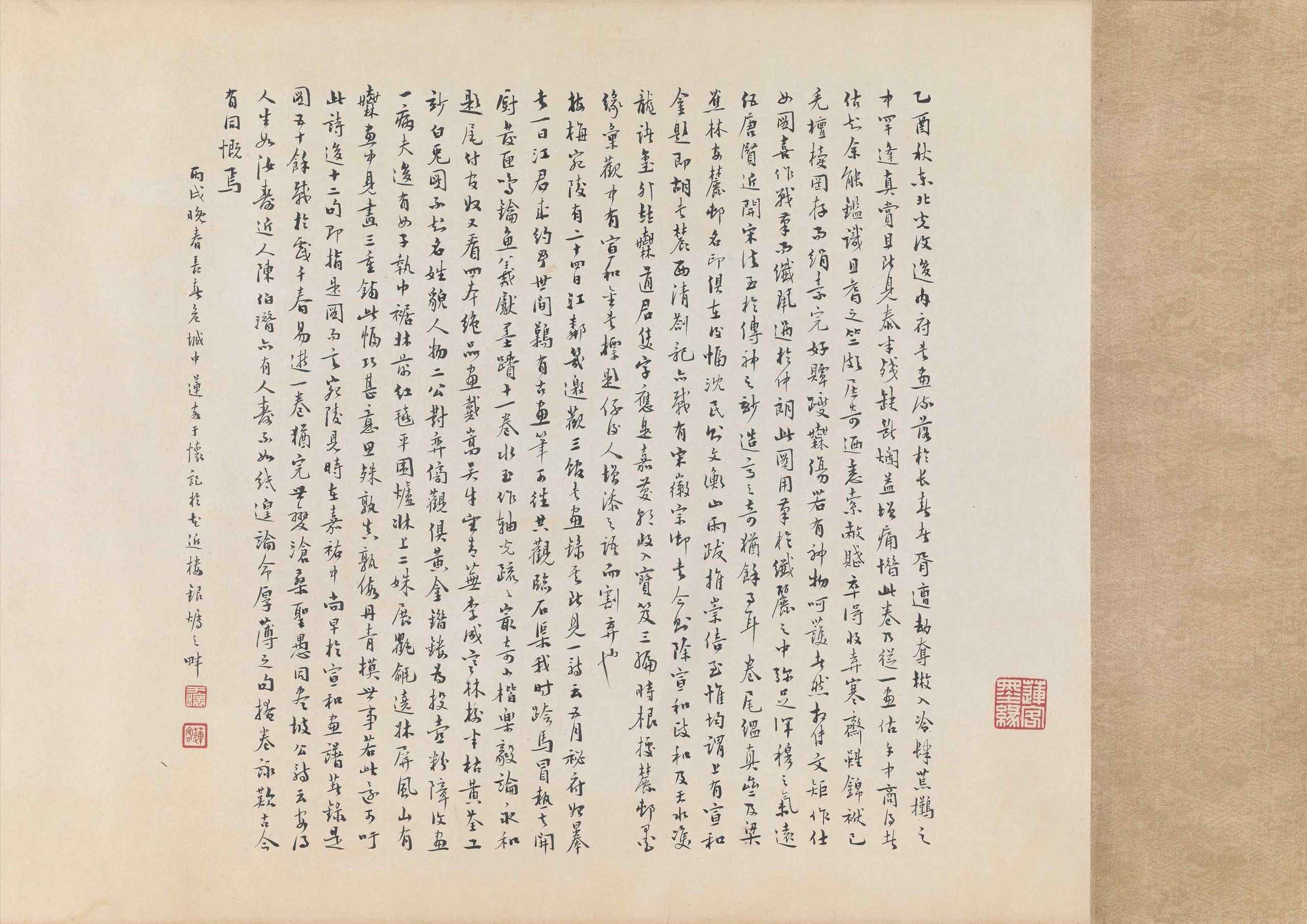

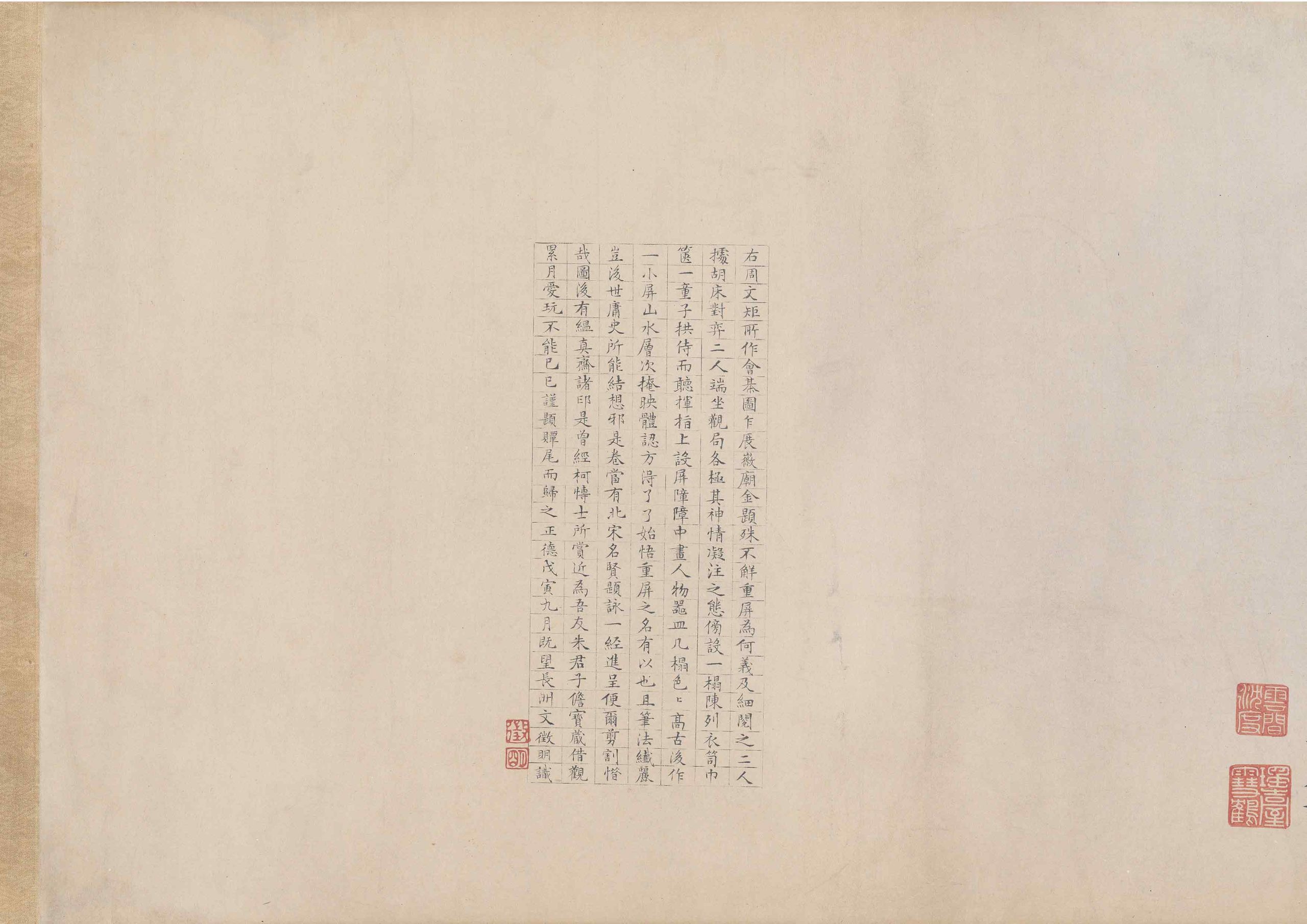

“…… 王明清《挥麈三录》中,始指出画面中心人物为南唐中主李璟,文云:“楼大防(鑰)作夕郎,出示其近得周文矩所画重屏图,祐陵(朱徽宗)亲题白乐天诗于上,有衣中央帽而坐者,指以相问云:此何人耶?明清云:顷岁大父牧九江,于庐山圆通寺抚江南李中主像藏于家,今此绘容即其人。文矩丹青之妙,在当日列神品,盖画一时之景也。亟走介往会稽取旧收李像以呈,其面貌冠服,无毫发之少异,因为跋其后。”王明清以家藏的肖像画来对照,其考辨是可信的。元袁桷《清容居士集》和陆友仁《研北杂志》,进一步考证出会棋四人是李璟兄弟,屏风所画为白居易《偶眠》诗意……”(引自[5]单国强.周文矩《重屏会棋图》卷[J].文物,1980,(01):88-89+97.)

单国强老师的这篇文章中同样详写了此图因不见宋元藏家印与原作应有题跋且重屏会棋图本就有多个摹本流传,但观其纸张、内容、风格,至少也是宋代摹本的观点,本作断代无重大疑问,本文不多加赘述。

五.重屏会棋

以上挖掘了那么多,其实在最后笔者还是希望能够回到这张画去谈一谈它作为一张画、作为一张艺术作品的价值的,前面展开探讨的这些部分是不可避免的,重屏会棋图作为一张有些非常强烈政治意味的画作,我们不得不去提这些隐藏在画作背后的历史事件。

周文矩所画可以说是笔笔精美的,不谈政治,也有太多的巧思与可解读内容去说了,我们可以在这张宋代的摹本中一睹流失在历史中原件的风采,一睹周文矩,作为中国美术中一个非常成熟时期的人物画家所绘画作的巧夺天工,这张画虽然是摹本,但除了线条的功力不足外,也没有什么可以过多挑剔的,应是能够表现其原作质量的。

这张画其实是美好的,至少它的本意是美好的,无论是屏风外和睦游乐的李璟兄弟还是屏风里悠然自得的白居易,都应当很享受这种悠然的氛围,一个是沉浸在娱乐活动带来的快乐,一个是慵困于书案前便有人为其铺上被子的那种饭来张口,衣来伸手的满足感带来的快乐,一个是仅存在于浪漫理想中的,一个是现实存在过,但也成为了后人的浪漫理想,其实他们殊途同归都是在享受属于亲人之间的那份快乐,是只有亲人或者胜似亲人的人才能带来的团聚感、安全感与抚慰感。或许这也是李璟在那份可悲的政治意图下所隐藏的忧愁,他也希望他的兄弟们能真心诚意的走到一起,继续做同心合意的亲人,而非做朝堂之中党争的代言人(李景遂与李璟在李昪死后,背后一直都是由南方的土著集团与北方的侨寓人士分别支持的,双方的斗争就是两个集团相互的倾轧)。或许李璟有时也会后悔他们兄弟生在了帝王家,若非如此,这兄弟之间,又何至于此呢?

或许这张画也为天下的兄弟姐妹提个醒,莫要因为一时的利益,错失了永远的亲人。

参考文献:

[1]王云芳.《重屏会棋图》艺术探析[D].山西大学,2012.

[2]高婧.白居易与《重屏会棋图》[J].文博,2007,(03):54-57.

[3]余辉.《重屏会棋图》背后的政治博弈——兼析其艺术特性[J].故宫学刊,2015,(03):204-219.

[4]任爽.《南唐史》中华书局.2024,(02)

[5]单国强.周文矩《重屏会棋图》卷[J].文物,1980,(01):88-89+97.

[6]陈增弼.千年古榻[J].文物,1984,(06):66-69.

[7]张小黎.棋局中的北斗[D].中央美术学院,2021.DOI:10.27666/d.cnki.gzymc.2021.000369.

[8]房玄龄.《晋书》